Effrayé des premiers désordres de la conquête, l'État voulut y mettre un terme.

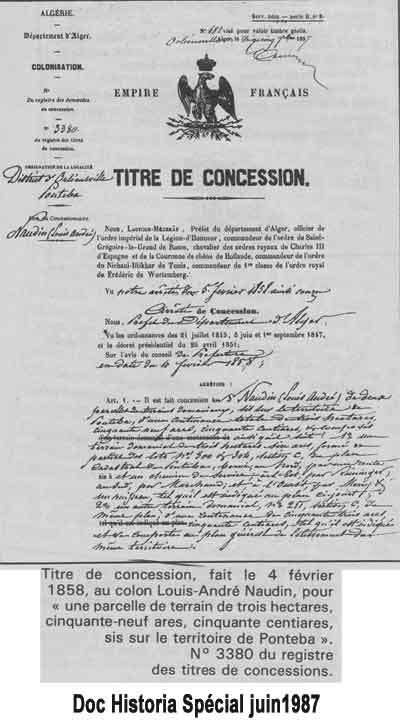

Pour régulariser l'établissement et constituer la propriété, il se réserva la vente et la concession des terres conquises, abandonnées ou confisquées, ou ayant appartenu à l'État algérien qu'il remplaçait.

C'était son droit. Mais dans sa hâte il omit de procéder préalablement à trois opérations

Importantes :

La première, de s'assurer du nombre des terres vacantes ;

La seconde, d'en faire un état cadastral ;

La troisième, de les affranchir et de s'affranchir lui-même de la tutelle et de l'antagonisme des administrations diverses qui devaient concourir à l'exercice du droit de la conquête.

Cette triple omission devait avoir et eut à l'origine de très-fâcheuses conséquences.

Le domaine et le bureau arabe y jouèrent le principal rôle.

Les premiers ordonnateurs de l'occupation firent acte d'une imprévoyance si grande, que les soldats purent allumer leurs pipes avec les papiers, titres et registres de l'administration turque. Aussi, quand l'administration française des domaines voulut fonctionner, ne trouva-t-elle rien sur quoi elle pût asseoir ses droits et ses prétentions.

Nul doute que, dans les premiers désordres de notre établissement, ainsi accompli contre les règles les plus vulgaires de toute bonne administration, bien des terrains appartenant au domaine turc n'aient été vendus par de faux propriétaires aux colons ou spéculateurs français, lesquels, il faut le dire, n'étaient pas tenus à en savoir là-dessus plus que l'administration française elle-même. Il s'en est suivi entre le domaine et les premiers émigrants des séries innombrables de procès, dont quelques-uns durent encore ; et je ne crois pas outrepasser mon droit en disant que le domaine n'a pas été heureux dans le plus grand nombre de ses litiges.

Il ne peut me convenir de m'égarer dans des citations d'exemples qui foisonnent ; mais tous concourent à démontrer que le domaine s'abattait un peu à l'aveugle sur tout ce qui, de près ou de loin, pouvait avoir quelque apparence domaniale, et que ses répétitions s'attaquaient à des propriétés qui avaient déjà passé en plusieurs mains, dont la dernière au moins avait pour elle la présomption de bonne foi, et aurait dû en être couverte. De son côté, le bureau arabe, exclusivement chargé de la protection des indigènes et de leurs terres, travaillait de son mieux à n'en rien laisser entamer, et à revendiquer ce qui lui semblait avoir été pris par invasion, ou concédé à titre gratuit ou onéreux par les gouverneurs militaires et par les administrations civiles. Pour cette besogne, le champ était plus vaste encore que celui du domaine.

La constitution de la propriété arabe participait de sa constitution sociale.

La terre était, si j'ose ainsi parler, aussi nomade que la tribu ; et comme le déplacement des races et des cultures était facilité par l'étendue même des solitudes que les peuplades ne suffisaient pas à couvrir, les terres occupées n'étaient pas limitées ou n'avaient que des limites très-incertaines, très-contestables. Les refoulements et les exterminations souvent complètes qui avaient signalé notre conquête avaient singulièrement ajouté à cet état primitif des choses. Aussi y avait-il autant de difficulté à préciser le chiffre de la population arabe, qu'à fixer la quantité et la situation des terres dont elle se pouvait prétendre propriétaire.

Enfin, aux obstacles que, par leurs attributions mêmes, le domaine et le bureau arabe pouvaient se croire en droit de soulever, qu'on ajoute ceux qui naissaient des attributions du génie militaire et des ponts et chaussées, et on pourra se faire une idée approximative des conflits et des retards dont les concessions des terres avaient à subir la loi.

Arrivait le génie militaire, qui examinait si, par quelque point, la concession ne touchait pas à des territoires réservés pour des en-cas de fortifications, redoutes, campements, fossés d'obstacles, etc. Survenait le bureau arabe, qui, plus haut encore, criait :

- Prenez garde, cette concession est faite dans le territoire dépendant de telle ou telle tribu, de quelque Béni : Moussa, Hadjoute ou autres. Ce territoire n'est pas compris dans telle ou telle ordonnance royale, dans tel ou tel arrêté de gouvernement, dont le nombre a été grand ; donc ces terres appartiennent à ces Béni, ou, à leur défaut, aux Béni de ces Béni. Les donner aux colons européens, c'est soulever un casus belli avec les indigènes.

- Mais, objectait soit le gouvernement militaire, soit l'administration civile, ces tribus ont été, jusque dans leurs derniers descendants ou ayants cause, dispersées, décimées, il n'en reste plus trace ; d'ailleurs la terre concédée est en friche, et nous n'avons pas conquis l'Algérie pour l'abandonner aux broussailles.

- Prenez garde encore, répliquait le bureau arabe, voici le caïd, voici l'aga, le kalifa, le marabout, qui se présentent avec un titre, avec un verset du Coran. Vous ne pouvez passer outre ; et quant à l'état improductif de la terre, ce serait attenter à la liberté des indigènes que de les forcer à la travailler.

Quelquefois la tribu se présentait en effet avec un titre ancien, et (comme cela est arrivé en 1849, je crois) portant en lui la preuve de sa fausseté : il était non en copie, mais en original, timbré à l'effigie de la république française.

Souvent aussi, malgré le débouté prononcé par les tribunaux du droit commun, les Arabes se sentaient tellement soutenus dans leurs prétentions que j'ai vu des terres, concédées depuis cinq ou six années, sur lesquelles, après ce laps de temps, les colons n'avaient pu ni tracer un sillon, ni mettre un pieu en terre. A chaque tentative, les Arabes accouraient en nombre, protestaient et maintenaient leurs prétentions, même à coups de fusil. Il était rare que, pour prêter main-forte aux décisions de la justice, les gouverneurs, malgré des ordres formels expédiés de Paris pour assurer la mise en possession, intervinssent autrement que par l'envoi sur les lieux de quelques gendarmes, qui se retiraient après cette démonstration. Le lendemain, les résistances et la lutte recommençaient.

Bon gré, mal gré, si le concessionnaire tenait pied, il fallait arriver à un accommodement, à une transaction moyennant finance. Le caïd, l'aga, le kalifa en prenaient leur part ; le reste allait à la tribu, on ne savait où, car souvent la résistance avait été faite pour le compte d'une tribu qui n'existait plus guère que de nom.

Enfin voilà le concessionnaire gratuit devenu possesseur à titre onéreux, et il croyait bien entrer en pleine et paisible jouissance, puisqu'il l'avait payée.

- Erreur, disait le domaine. J'ai de bonnes raisons pour croire que tout ou grande partie de cette concession appartenait au domaine turc, ou, en vertu de quelque redevance, devait y faire retour. On plaidait ou l'on s'arrangeait encore.

Enfin il n'y avait plus rien qui empêchât la truelle ou la charrue d'arriver. Point du tout : les ponts et chaussées se présentaient.

- La place où l'on veut bâtir, planter, labourer, jardiner se trouve précisé ment sur le tracé d'un chemin, d'une roule, qui doivent relier entre eux, dans l'avenir, des villes, des villages que le gouvernement se propose de construire un jour.

On allait devant le conseil de préfecture ou devant le conseil du gouvernement, et puis en conseil d'État ; si bien qu'avant d'avoir pu élever un moellon, équarrir et placer une poutre, le concessionnaire avait épuisé son argent, sa patience, et avait pris en dégoût cette concession gratuite d'abord, payée ensuite, qui fuyait toujours devant lui, que souvent il finissait par ne point avoir. Quelquefois on lui offrait un échange où il allait recommencer ses sacrifices et ses mécomptes.

Cela avait lieu pour les grandes concessions, les concessions qui ne se rattachaient à aucun système de colonisation administrative par agglomérations de cultivateurs et constructions de villages, avec un chiffre arrêté d'habitants et d'hectares de terre.

Ici il se passait autre chose, et c'était plus triste, parce que cela portait sur les pauvres, sur les immigrants n'ayant que leurs bras et un petit pécule pour travailler eux-mêmes la terre qui devait les nourrir. On les avait attirés, poussés en quelque sorte par la promesse d'une concession immédiate ; et les jours, les mois, les années même s'écoulaient avant que les titres et les envois en possession fussent régularisés et possibles. Aussi qu'arrivait-il ? C'est qu'après la conclusion de toutes ces formalités, un ou deux ans de chômage avaient dévoré les faibles ressources du petit colon; sa santé s'était perdue avec ses mœurs dans les vices de l'oisiveté, et il lui restait à peine assez de vie et d'argent pour passer le temps nécessaire à la vente de sa terre, qu'il livrait aux loups-cerviers de la spéculation en échange des quelques écus qui devaient servir à le ramener en France.

Ces lenteurs de l'administration civile provenaient en grande partie des difficultés domaniales ou indigènes pour la formation d'un état des terres concessibles. Elles tenaient aussi au système qui avait été adopté pour la colonisation par groupes d'individus et de propriétés, et, à ce second système, conséquence du premier, d'imposer un mode général d'exploitation et de cultures, auquel résistait le plus souvent la nature même des terrains concédés.

Ainsi, dans un district sans eau, un certain nombre d'hectares était affecté à des prairies, sous prétexte d'élève du bétail. Ailleurs, sur un coteau magnifiquement exposé au soleil et riche d'un sol pierreux, on défendait de planter de la vigne, sous prétexte que l'Afrique ne devait point faire concurrence aux produits de la France.

Ayant en main les titres de propriété, les bureaux refusaient souvent de les livrer, parce que le colon, désargenté par deux années d'attente, n'avait pas élevé des constructions suffisantes ou avec des matériaux assez solides, et cela dans des districts où il n'y a pas une carrière, pas un arbre à hauteur d'homme.

Et ce que je dis de quelques cantons, je devrais le dire de toute cette vaste étendue de pays comprise, du Hamise à l'Arrach, entre les collines du Sahel et le petit Atlas. On parcourt là des quarante et cinquante kilomètres de cette terre promise de l'Algérie sans avoir autre chose que des broussailles et des marais ; on gravit encore des dix ou douze cimes de montagnes sans rencontrer d'autre végétation arborescente que des myrtes, des oliviers sauvages et des lentisques, moins forts et moins hauts souvent que les genêts épineux de nos landes. Aussi la plus petite construction en maçonnerie, dans cette portion du sol algérien, était-elle hors de prix, même pour la borner au rez-de-chaussée ; et l'habitation au rez-de chaussée, quand les pluies arrivent, force les colons à n'avoir souvent d'autre issue que la fenêtre par où ils se sauvent avec les poules et les canards.

Les colons résolus, que j'ai déjà appelés obstinés, et il en est un bon nombre dont on ne saurait trop admirer le courage, s'étaient donc mis, quand on ne les expulsait pas, à élever des constructions arabes, de vrais gourbis avec des bois bruts, de la terre-glaise, des roseaux et des branches sèches pour toitures. La fièvre s'y logeait en maîtresse, il est vrai ; mais ils tâchaient de vivre avec elle en lui abandonnant par semaine trois jours de leur santé sur sept.

Pour faire fonctionner son système de colonisation par groupes d'individus et de propriétés, l'administration avait un petit personnel de géomètres en titre d'office. Ces messieurs étaient chargés d'indiquer les points divers où des villages pouvaient être fondés, et de grouper autour des lots de terrain par huit, dix, douze, rarement quinze hectares. Ce travail adopté et paraphé à Paris, l'administration attendait qu'elle eût dans ses cartons un nombre de demandes en concessions équivalant aux deux tiers environ du chiffre total des lots formant la circonscription projetée.

Les impétrants étaient appelés. Ils devaient justifier de la possession de trois ou quatre mille francs. Cette justification n'était pas difficile : il existait même une petite spéculation là-dessus, et il est tel paquet de billets de banque qui, passant de mains en mains, moyennant une redevance un peu usuraire, a fait pour un jour un petit capitaliste d'un pauvre hère qui n'avait pas un sou vaillant. Enfin, le nombre des colons étant arrêté et paraphé à son tour, il était, en grande solennité administrative, procédé sur place à la distribution des lots : non au sort, ce qui aurait paru juste, mais au choix, ou caprice de M. le géomètre, ce qui parfois donnait lieu à des plaintes, mais tout bas, car M. le géomètre était un homme puissant , à la fois arpenteur, architecte, conducteur des travaux et maire provisoire. Il ne faisait donc pas bon toujours de s'y heurter.

- Allons, voilà des plans de maisons ; il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Vite, à l'œuvre : dans six mois, un an, deux ans au plus, il faut que le village soit debout, blanchi, habité et florissant.Loin, toujours fort loin. Très-bien! Mais alors voilà un pauvre malheureux qui avait lu dans les journaux officiels et aussi dans les journaux non officiels, leurs complices involontaires, que sous la direction intelligente de l'administration, avec le concours éclairé de l'État, l'Algérie se peuplait de colons sérieux, se couvrait de beaux villages ; il avait tout vendu en France pour se former un petit capital ; il l'avait écorné pour vivre jusqu'au jour où il avait pu se mettre à l'œuvre, et il était obligé de l'écorner encore pour acheter tout le matériel d'un charretier. On voit ici le nombre de voyages pour la pierre, pour la chaux, pour les fers, pour les denrées alimentaires, et tout cela à vingt, trente, quarante kilomètres souvent.

- Où y a-t-il de la pierre ?

- Là-bas !

- Du bois ?

- Trouvez-en.

- De la chaux ?

- Partout !

- Mais des voitures, des chevaux, des manœuvres ?

- A Alger, au village voisin !

Pour amener tous ces charrois sur l'emplacement du tracé du village et de la maison, y avait-il au moins des chemins praticables ? Non. Par une étrange pétition de principes, l'administration ne devait construire le chemin qui mène au village que lorsque le village serait bâti. Il advenait de tout cela que, dans la plupart des villages de création récente, bien des demeures élevées à peine au-dessus des fenêtres du rez-de-chaussée étaient demeurées sans toiture et inachevées. Le pauvre colon avait épuisé son pécule en achats et en transports de matériaux avant d'avoir pu les relier et les élever en édifice. Souvent son cheval s'était tué, sa charrette s'était brisée, lui ou quelqu'un des siens s'était noyé en passant par un torrent grossi tout à coup, en marchant à travers des terres incultes, coupées de marais, obstruées de broussailles, ravinées de fondrières, hérissées de quartiers de roches.

Ce qui s'était dit pour les chemins se disait pour les fontaines publiques : " Après la construction du village. " Et avant de bâtir sa maison le colon avait à creuser le puits où il trouverait l'eau nécessaire pour dissoudre sa chaux, gâcher son mortier, et cuire les aliments de sa famille et de ses maçons.

- Aurait-il donc fallu que l'État se fit carrier, chaufournier, plâtrier, voiturier, marchand de bois, et tout !

Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est la logique du principe de protectorat et d'omnifaisance que l'État lui-même avait posé en Afrique.

Du moment où il avait lié le colon à telle partie du sol plutôt qu'à telle autre, où il avait ainsi forcé le colon à subir la loi du milieu territorial où il l'avait placé, et où par conséquent le colon n'avait ni le choix du siège de son exploitation, ni le libre arbitre des voies et moyens, l'État avait le devoir de lui rendre toute chose aisément praticable. Sans cela il ne faisait pas de la colonisation par patronage, il faisait de la colonisation par tyrannie. Seulement, au lieu de bâtir des pyramides comme en Egypte, il élevait des villages.

D'ailleurs, en laissant de côté toute conséquence rigoureuse du principe de la protection par l'État, y aurait-il eu grand mal à ce que le génie militaire ou civil fût occupé à l'extraction des pierres et des bois, qui auraient servi un jour à la construction des maisons coloniales dans un pays où les forêts et les carrières ne pouvaient de longtemps être exploitées par l'industrie privée ?

N'eût-ce pas été faire un excellent emploi, en temps de paix, du matériel considérable des équipages militaires, que de les utiliser au transport de matériaux de construction sur les emplacements des tracés de village, dans un pays où, faute de routes et de capitaux, le roulage n'avait pu encore s'établir ?

Au lieu de laisser l'armée s'ennuyer et coqueter dans les casernes des villes ou dans les baraques des camps, ne pouvait-on, même avant la pacification, en consacrer une partie aux travaux des grandes routes et des voies secondaires de communications ?

On avait fait de l'Algérie le Botany-Bay des pénitenciers militaires ; les condamnés aux diverses peines du Code de la guerre y étaient par milliers ; au lieu de les mettre en adjudication et de les livrer à des entrepreneurs de chaussures, de chapeaux de paille et de toutes sortes de confections qui font concurrence aux ouvriers, des industries libres, ne pouvait-on les envoyer aux dessèchements des marais, aux défrichements des terres, aux exploitations des carrières et des bois ?

Ce que très souvent les administrations civiles et militaires faisaient pour les trappistes de Staouëli, pour les orphelinats du R. P. Brumeau et des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul ou autres, auxquels ne manquaient ni des pionniers, ni des soldats, ni des sous-officiers du génie et d'autres corps, ni des compagnies souvent entières, ni de longues files de prolonges, quand ces congrégations religieuses en avaient besoin pour leurs défrichements et pour leurs transports ; est-ce que ces administrations n'auraient point pu le faire pour le service général de la colonisation, dans un pays neuf où la civilisation et le travail ne savaient où placer les pieds, parce que travail et civilisation sont une con quête sur la nature sauvage ?

Le colon avait deux années, je crois, pour triompher de ces obstacles. Si, à l'expiration de ce terme, il n'avait pas bâti sa maison, cultivé moitié au moins de son lot de jardin et de son lot rural, un inspecteur colonial passait par là qui, s'il n'eût été humain, avait le droit de le déclarer déchu et de le faire exproprier. Il est vrai que souvent l'expropriation ne se serait adressée qu'à ce quelque chose qui n'a plus de nom, et qui, depuis six mois, avait été couché là, sous le sol, par la misère, par le désespoir et par les souvenirs tuants du pays.

Quant aux colons qui avaient surmonté tant de causes de ruine et de découragement, que leur restait-il de leurs pauvres ressources ?

Où les trois cents francs pour la paire de bœufs de labour ? Où les cinquante écus pour la charrue et les outils de la terre ?

Où l'argent pour les premières semailles ?

Et puis chaque jour demandant son pain au milieu de tout cela.

Oh ! je le sais, l'administration avait des entrailles ! Elle promettait le quatrième bœuf au colon qui en achetait trois ; mais quand ce quatrième arrivait, il était resté si longtemps en route que le troisième avait eu le temps de mourir. Elle fournissait les grains des premières semailles ; mais ils arrivaient si tard que le temps de la moisson était venu, et que, pressé par le besoin, le colon portait le blé au moulin et l'orge à l'étable ou au marché. Quand les pauvres mères ne pouvaient plus allaiter leurs petits enfants, elle ordonnait l'envoi d'une vache laitière ; mais quoi encore ! Cette vache s'était si longtemps amusée aux grandes herbes des fossés du chemin, ou bien elle avait été si surmenée pour hâter sa marche, que le jour où elle arrivait son lait avait disparu ; ou, douleur plus grande ! L'enfant était mort.

Aussi, malgré les meilleures intentions du pouvoir et de l'administration, malgré les sommes énormes jetées en indemnités et en secours, combien, dans ces villages tout blancs au dehors, il y avait de maisons habitées par l'oisiveté et par la misère, veuves d'ustensiles, de lits, de pain sur la planche, de bestiaux à l'étable ! Il n'y avait là souvent que le père, la mère, des enfants sans linge, sans fraîcheur, maladifs, et tous découragés, regrettant presque de ne pas être morts, comme leur voisin, avant d'avoir construit la maison qui les avait ruinés.

Je dis la maison ; ce n'est pas assez : pour un grand nombre, la ruine était venue du travail même de la terre. L'État, qui n'avait pas donné aux émigrants un manuel d'hygiène pour combattre les influences du climat, n'était pas allé davantage au-devant de la témérité des uns et de l'inexpérience des autres pour les en garantir. Car le sol algérien est d'une fécondité à tout promettre et à causer les fascinations les plus tentatrices, suivies, hélas ! Des essais les plus ruineux. On essayait de tout en Afrique, et souvent sur une très-grande échelle. Qu'en résultait-il ?

C'est que, n'ayant pas répondu aux espérances toujours portées trop haut, la plupart des cultures étaient tour à tour abandonnées ou reprises, et presque toujours suivies d'un désastre. Les rares cultivateurs venus en Algérie et y fouillant le sol ne se rendaient pas compte des différences qui existaient entre les soins que sa richesse même exige et ceux que réclamait le sol moins exubérant de la France.

Pour écrire et répandre un manuel du laboureur et du planteur, cependant, les éléments n'auraient pas plus manqué que pour le manuel d'hygiène. Je ne parle point, pour ce travail, d'une commission de savants : science et expérience sont deux ! Mais d'agriculteurs ayant expérimenté par eux-mêmes, à leurs dépens. J'en ai connu beaucoup ; les Pantin, les Reverchon, les Léothau, les Trottier, les Gauran, colons résolus, hardis, vrais pionniers de notre colonisation, auraient certes été fort capables de mettre la main à une étude agronomique sur les diverses natures du sol algérien, sur les cultures qui conviendraient à chacune d'elles.

Ce travail aurait été d'autant plus utile que les premiers colons qui se sont mis à fouiller la terre africaine n'avaient pas tous été choisis aux champs, et ne s'étaient résignés à essayer du labourage que parce qu'ils avaient échoué dans un autre métier.

C'étaient pour la plupart des artisans que le chômage avait chassés de France et suivis en Afrique ; des employés subalternes du nombreux personnel des bagages et des petites industries qui se traînent derrière les bataillons en marche, et qui avaient été licenciés et ruinés par les cantonnements des troupes après la pacification des Arabes.

L'État, qui vit bien que ce n'était point avec de pareils éléments que l'Algérie serait défrichée et couverte de cultures, se mit en quête de vrais travailleurs

De la terre, de vrais laboureurs, de vrais jardiniers, de vrais horticulteurs. En 1846, le zèle échauffé des préfets des départements du midi de la France procéda à une sorte de raccolement assez semblable à celui que messieurs les sergents de l'ancien régime pratiquaient si dextrement sur le quai de la Ferraille.

Il s'ensuivit en quelques mois, sur les ports de Cette, de Marseille et de Toulon, un encombrement de huit à dix mille paysans accourus du Béarn, du Lot, de l'Ariège, du Gers, du Tarn, de tout ce magnifique bassin des Pyrénées que la Garonne arrose. Hommes, femmes, jeunes garçons, jeunes filles, tout fut transporté à Alger sur les navires de l'État ou des compagnies privilégiées par lui.

Hélas! L'appel de l'État avait été trop vite entendu ; les préfets de la France avaient trop bien servi les vœux du gouvernement d'Alger. Ce fut comme une irruption, un encombrement de richesses. Rien n'était prêt pour recevoir cette masse d'immigrants : ni les villages, ni les fermes, ni les terres. On ne savait où les loger. Le lazaret, l'église Babazoun elle-même regorgeaient.

On les baraqua, on les mit sous des tentes, le plus souvent au soleil, le jour, à la belle étoile, la nuit, c'est-à-dire à la merci de toutes les influences climatériques du ciel africain. Chaque jour le flot augmentait ; les derniers venus poussaient plus loin les premiers arrivés, et le lendemain ils filaient à leur tour vers une destination lointaine, plus ou moins nommée et désignée. Ce défilé dura longtemps, bien longtemps ! Et sur toutes les routes et dans toutes les directions. Mais combien arrivèrent aux lieux indiqués, et, après être arrivés, combien furent logés, travaillèrent, vécurent ? La ville et la province d'Alger en sont encore tout émues. De tant de bras, de tant de femmes, de jeunes filles, déjeunes gens, au bout de six mois, il ne restait presque plus rien : la fièvre, la misère, la mort avaient presque tout pris. Ce qui restait de jeunes filles se fit servante, ou pire encore ; ce qui resta de jeunes hommes se fit mendiant et ivrogne ; et ceux qui purent rentrer en France s'en allèrent reporter chez eux le vivant témoignage du sort que l'État protecteur réservait aux Français qu'il poussait en Afrique.

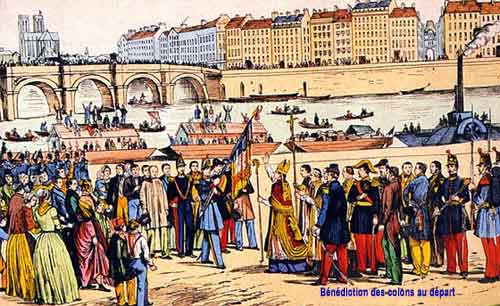

Et la grande émigration de 1848 ! Ce complément par séduction du dépeuplement par transportation des faubourgs de Paris, dois-je en parler ?

Oh ! Certes, celle-là fut bien une entreprise du gouvernement. Qui ne se souvient de ces bateaux qui l'emportaient, tout pavoises de drapeaux et de banderoles ? Des chants et des adieux dont ils retentissaient au départ ?

Des belles harangues des généraux, toutes reluisantes des mirages du ciel africain ?

Des hymnes des prêtres qui venaient les bénir ?

Ces bijoutiers, ces ébénistes, ces ciseleurs, ces couturières, ces modistes, tous ces artistes, tous ces ouvriers du luxe de Paris, tous ces expatriés du chômage et du salaire, de la faim et du désespoir, qu'au nombre de douze mille, au sortir des conditions incertaines mais faciles de la vie de bohème parisien, sous un ciel gris et tempéré, on allait mettre aux prises avec la vie du planteur, vie laborieuse et rude de fatigues, d'épuisement, sous un ciel de feu, que sont-ils devenus ?

Que reste-t-il de tant de pauvres ménages partis avec des enfants souriants dans les bras ? Et de ces jeunes hommes à l'air si insouciant, et qui portaient en eux toutes les volontés et tous les courages ? Et de ces jeunes filles accortes, qui, chaussées de brodequins de soie, les mains dans des gants de fil, coiffées d'un petit chapeau tout enrubanné, tout coquet, et un fin mérinos ou un léger tartan sur l'épaule, semblaient croire que là-bas on allait trouver tout un monde plaisant de bonnes fortunes, et une sorte de continuation des bals de Sceaux ou de Saint-Cloud, les palmiers seulement remplaçant les hauts marronniers ?

Oui, qu'est-ce que tout cela a fait, qu'est-ce que tout cela est devenu, dans ces anciens villages des capitaineries dont j'ai déjà parlé, et où on les avait poussés loin d'Alger, loin de Blidah, où auraient pu encore se trouver des ressouvenirs de la France, du beau Paris ?

Hélas ! Vers ces terres d'Aïn-Béniam, d'Ain-Sultan, de Bourkika, du lac Halloula, du Kobrir-Roumia, mes compagnons d'exil m'ont dit avoir rencontré quelques anciens jeunes hommes de cette émigration, qui avaient été frappés, les uns de cécité, les autres de paralysie, tous de fièvre et de misère, hâves, jaunes et nus ; et aussi quelques femmes, une vieille grand'mère qui avait ramassé deux petites filles à côté de sa fille et de son gendre morts. Ces malheureuses créatures faisaient tous les jours cinq, six kilomètres pour aller chercher aux ateliers de la transportation la soupe et le pain qu'une infortune partageait avec une autre infortune.

Aujourd'hui, ces ateliers ont été vidés à leur tour.

Avec quoi ont pu vivre ces femmes, ces enfants que le gouvernement avait enrôlés, et dont les curés de Paris avaient béni, au départ, les bateaux de transport ?

Cappot, Jean-Gabriel (1800-1863).

" Algérie française " (extraits). 1856.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5809093c.r=cappot.langFR