« faire suer le burnous ».

C'est un maquis de broussailles serrées, épaisses, enchevêtrées, impénétrables, un fouillis d'herbes gigantesques, de pousses de fenouil au milieu desquelles on disparaît, de ronces, de genêts épineux, de palmiers nains, de joncs perfides tapissant les fonds mouvants dans lesquels on s'envase à ne pouvoir s'en dépêtrer. La plaine est sillonnée de sentiers impraticables, dans lesquels on ne peut s'ouvrir un passage qu'en mettant le feu aux broussailles qui les obstruent. " (voyageur anonyme,cité par Trumelet et Rouire)

A Boufarik, on a enregistré en 1837 un décès pour dix habitants et en 1839 un décès pour cinq habitants. " En 1842, Boufarik était la localité la plus mortelle d'Algérie. Bien que la paroisse eût changé de prêtres trois fois en un an, l'église était fermée; le juge de paix était mort ; tout le personnel de l'administration civile et militaire avait dû être renouvelé et le chef de district, resté seul debout, avait été investi de toutes les fonctions par la mort ou la maladie de tous les titulaires. " (Toussenel).

C'est pourquoi la besogne qui prenait le plus de temps au commissaire civil était l'établissement des actes de décès. Ces sacrifices s'estompent rapidement. Aussi, avait-on dû déjà à l'époque, adjurer les fils de pionniers " de ne pas oublier que cette luxuriante végétation qui leur donne ses fruits et qui leur prête son ombre émerge d'un charnier, et que la terre qu'ils foulent recouvre des débris humains, les ossements d'une génération morte à la peine ou décimée par la fièvre et par le feu de l'ennemi ".

Quand ils échappent aux calamités naturelles, les petits colons doivent néanmoins continuer à se méfier des... hommes. Des usuriers d'abord pour qui ces ouvriers déclassés de la révolution industrielle constituent des proies faciles à qui on peut impunément imposer des taux de 24 %, voire de 36 %.

Des voleurs ensuite qui pillent les récoltes sur pied. Des indigènes enfin qui harcèlent les propriétés, détruisent les ponts et rendent les communications aléatoires. Dès lors, le fusil est aussi indispensable au laboureur que sa charrue. Pour se ravitailler dans les villes, les colons partent en convois. Dans les villages, les habitants constituent des milices, édifient des enceintes qu'ils ferment le soir. La plupart de ces enceintes ne seront détruites qu'après 1914. Ces conditions d'existence forment des individus constamment sur la défensive, développent une mentalité d'assiégés. Oui, le feu de l'ennemi de surcroît, car la Mitidja grouillait d'ennemis à pied ou à cheval, les cruels cavaliers hadjutes. Chaque buisson pouvant receler une embuscade, les colons devaient assumer eux-mêmes leur sécurité. Ils montent la garde : " Chaque jour voit son combat ; chaque nuit a ses tueries, ses vols, ses incendies. Des jours sans repos, des nuits sans sommeil. " Malgré ces précautions, entre 1835 et 1841, sur une population de 4 à 500 habitants, à Boufarik, on compte 38 personnes enlevées par les Arabes et 58 tuées: " Et les survivants ont tenu. Voilà le miracle. " (E.-F. Gautier)

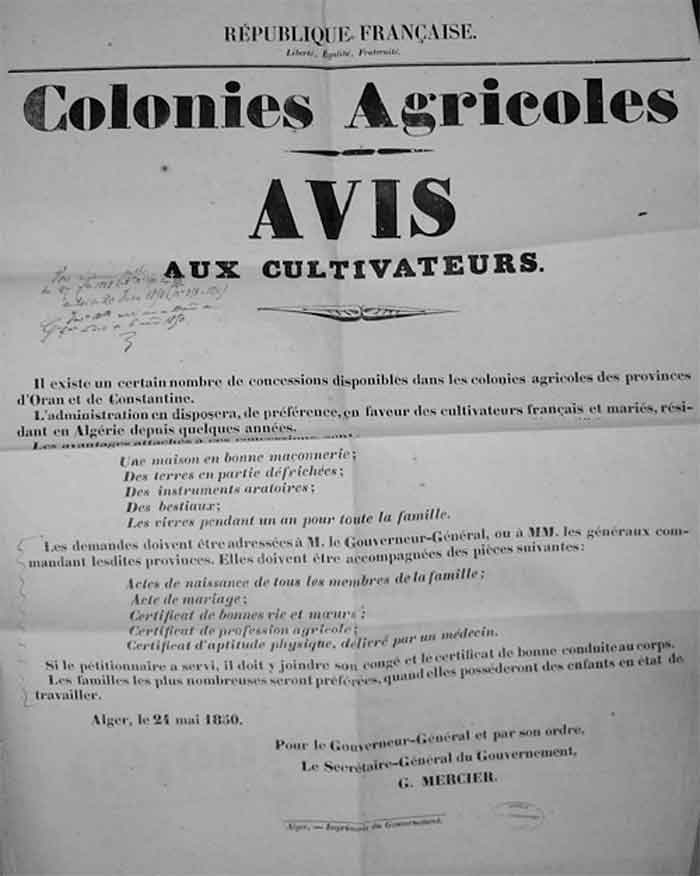

Peut-on ajouter que la discipline était rude ? Les ouvriers parisiens qui débarquèrent en Algérie en 1848 furent répartis dans les centres où ils furent soumis à l'autorité d'un sous-directeur militaire, jouissant d'un pouvoir presque absolu. C'est ainsi que le capitaine du village de Saint-Cloud définissait son rôle: " Je concède des terrains, je paie les colons, je fais planter des arbres, j'achète des bœufs, je suis en un mot le souverain absolu de la commune. Je mets les gens en prison sans jugement, élargis les prisonniers lorsque cela me fait plaisir, propose l'expulsion des colons paresseux "

On avait promis aux arrivants une maison en maçonnerie. A Assi-Ben-Okba on leur attribue trois baraques en bois, sans planchers ni cloisons, ni cheminées, ni bancs, ni tables. Par indulgence, on offre une gamelle et une marmite à chaque famille. Chaque matin, le réveil se fait au clairon et, sans temps mort, les colons sont conduits militairement sur les concessions. Il s'agissait pour chacun de construire sa maison et défricher son lot de terre.

Souvent, les lots sont trop exigus pour être viables, et les compétences agricoles trop partielles pour espérer planter autre chose que des arbres de la liberté.

Habitués aux températures clémentes de l'Europe, les hommes succombent aux parasites tropicaux et aux épidémies. En 1842, 90 des 300 habitants de Boufarik meurent de paludisme. La même année à Marengo, 250 émigrants sont décimés par le choléra.

En 1849, à Mondovi, 250 personnes sont à leur tour victimes du paludisme. Dans des conditions de salubrité douteuses, les épidémies progressent sans obstacles. Les médicaments restent un luxe et quand, par malheur, la maladie se déclare, l'isolement rend problématiques les premiers soins.

Dans le bled, les petits colons habitent des gourbis dans un premier temps puis des baraques en planches. Ces habitations domestiques ne sont pourtant pas toujours prioritaires. Souvent, la construction des cases où ils rangeront les précieux instruments de culture mobilise les premières énergies.

Quand la terre se révèle stérile ou quand la maladie se propage, le colon malheureux laisse la place au suivant qui, héritant des premiers travaux, continue l'œuvre du précédent dans de moins pénibles conditions.

Mais il lui faut à son tour consacrer des journées éprouvantes à creuser le puits, défricher à la hâte pour produire de maigres récoltes qui une fois vendues au marché voisin lui permettent tout juste de rembourser l'avance des usuriers, lesquels, en cas de non-paiement, n'hésitent pas à faire saisir la terre de leurs débiteurs.

Quand la récolte est meilleure, le petit colon consacre ses plus-values dérisoires à l'extension de son lopin et se retrouve, quelques années plus tard, dans le même dénuement, possédant le même lit en fer, un seul costume et du linge mal tenu. L'équilibre de son exploitation est à ce point précaire qu'il est à la merci de sa propre santé. Le médecin ne passe dans son coin perdu qu'une fois par semaine et si les fièvres le surprennent entre-temps, il lui faudra se procurer la quinine nécessaire au village voisin.

S'il meurt, ses voisins doivent construire son cercueil de leurs propres mains et, munis de ce colis macabre, attendre sur le bord du chemin, pendant de longues journées, l'hypothétique attelage qui le conduira au cimetière.

Beaucoup rechignent. Les femmes d'abord qui regrettent " l'humble garni parisien qui, à côté, ressemble à un château ", et certains hommes qui, découragés, se font rapatrier ou vont chercher un emploi problématique à Oran.

La plupart pourtant s'accrochent, moins par conviction que par fatalisme. Comme ébéniste, G. Roger est affecté à la confection des portes et fenêtres pour les maisons individuelles. Dans les baraquements cependant, les conditions d'hygiène se détériorent, les maladies progressent. Le choléra enlève un quart de la population du village. Seul l'achèvement des maisons individuelles permettra, plus tard, de limiter les saignées.

En 1851, près de la moitié des colons sont morts ou partis. D'autres les remplacent.

Ceux qui restent ne seront sauvés que par leur solidarité : ils se prêtent les bœufs pour former des attelages collectifs, organisent des tours de surveillance pour les troupeaux, regroupent les approvisionnements, se distribuent les jours de marché pour écouler les produits sur Oran. Grâce à cette entraide, ils font les premières vraies récoltes de blé et d'orge en 1852.

En 1862, la surface cultivée a augmenté de 50 %.

En 1878, le village comprend 72 maisons et 320 habitants. Mais cette réussite économique ne va pas sans sacrifices et, parfois, ces sacrifices touchent à l'essentiel.

La première génération de colons, néglige les études. Il faut vivre, garder les troupeaux, aider les parents aux champs. " Vous ne le comprenez pas aujourd'hui parce que vous êtes dans l'aisance, mais l'instruction est un luxe refusé aux pionniers et aux défricheurs." (G. Roger)

" Pionniers de la mise en valeur, ouvriers de1848, sans capitaux, avec notre seule énergie, nous avons lutté contre le palmier nain aux profondes racines qui encombraient nos terrains cultivables, contre le paludisme, la nature ingrate, contre les sauterelles qui, souvent, atteignaient le littoral, contre notre inexpérience du pays et des hommes qui l'habitaient, contre l'isolement, contre les lenteurs d'une administration souvent peu paternelle. Ce qui a été réalisé n'a pu l'être que par l'effort continu et le sacrifice total des pionniers à l'œuvre dont leurs descendants profitent aujourd'hui ". (G. Roger)

Les instinctifs se sont cramponnés malgré la terre hostile, un climat meurtrier, une insécurité de tous les instants. Ils se sont cramponnés tout comme les médecins, les ingénieurs, les militaires, les enseignants, les travailleurs qui, eux aussi, ont eu à connaître les mêmes difficultés, les mêmes dangers.

Tous devraient mériter la gratitude de notre pays, alors que le dénigrement est aujourd'hui de règle pour toute œuvre qui sort du commun, dès lors qu'elle a été accomplie outre-mer.

Par décret du 25 mars 18741 le village est érigé en commune de plein exercice. Des accords permettent de racheter aux indigènes des terres de pacage qui seront mises en valeur par les colons trop à l'étroit dans leurs minuscules concessions étant donné les faibles rendements dus aux sols peu épais.

« En novembre 1848 l'administration française envisage d'organiser huit villages agricoles recevant chacun 100 familles européennes. Le 18 juin 1851… l'établissement sur les terres concédées à titre de fermiers, métayers, colons partiaires ou ouvriers salariés, soit huit familles européennes, à pourvoir d'habitations solides et salubres, de matériel d'exploitation et de semences. En 1852 les premiers immigrants arrivent à Sidi Lahssen, ils reçoivent 200 francs - or de subvention et une avance remboursable en grain… » « … Le défrichement permet le commerce de l'écorce à tan, du bois, du charbon de bois. L'eau de la Mekerra est souvent trouble, un puits a été creusé, et un nouveau canal arrose les jardins en ceinture et donne une chute de 7 mètres qui sera utilisée pour l'établissement d'un moulin. Le village est relié par de bons sentiers aux villages voisins: Ouled Sidi Brahim (Prudon) et Sidi-Khaled (Palissy) et se trouve sur la route de Sidi-Bel-Abbès à Tlemcen, les grains et les bestiaux circulent donc sans encombre. A l'entour sont de bonnes prairies et des terres fertiles pour les céréales. De belles carrières de pierres de taille sont à proximité et les travaux de voierie sont facilités par la présence de moellons à bâtir et de pierres à chaux. … »

« Quelques mois après la délibération du 13 août 1853 de la Commission des Centres de Population, 60 familles originaires du Grand Duché de Bade et de la Bavière Rhénane arrivent le 10 mars 1854 à Sidi-lahssen après un voyage épouvantable. Ces familles reçoivent des lots de culture, des jardins arrosables et des lots à bâtir. Installées provisoirement sous une soixantaine de "tentes à 16 hommes", elles sont dans le plus complet dénuement. L'armée leur fournit des grandes et petites couvertures qui les protègent un peu du froid des nuits de mars, des semences et des plants de pommes de terre et 80 pioches et houes ainsi que cinq paires de bœufs et cinq voitures pour défricher, dérocher et arracher les lentisques, les jujubiers et les palmiers nains. L'exiguïté des lots de culture dans une région où la pluviométrie n'excède pas 400 mm par an sera à l'origine de nombreux échecs et d'une recherche incessante de nouvelles terres à cultiver. Les concessions ne sont pas gratuites et à défaut de paiement la déchéance sera prononcée par l'Administration! La misère est si grande que le 14 juillet 1854, 33 colons badois adressent une pétition à l'Empereur… ». « … Les colons construisent des gourbis en attendant de pouvoir bâtir leur maison en dur, les murs ne peuvent être plus éloignés que de 4 m à 4,50 m et la couverture se compose de branchages qui seront plus tard remplacés par des tuiles. Longtemps les gourbis subsisteront et seront utilisés pour entreposer du matériel ou loger des volailles Les concessionnaires doivent entretenir les canaux d'irrigation, nettoyer les cours d'eaux non navigables et y planter des arbres qui fixent les berges et protègent des crues dévastatrices. Deux moulins seront construits.. » . « .. Tous deux fonctionnent à l'aide d'une grande roue à aube et reçoivent l'eau de l'oued Mekerra. Le moulin Avrial, construit en plein centre est alimenté par un canal cimenté sur lequel ont été placées des petites vannes, branchées sur de petits canaux destinés à l'irrigation des jardins potagers: le moulin Sellière reçoit l'eau par un canal latéral, à même le sol, en amont à quelques centaines de mètres. A l'origine, le canal du moulin Avrial est surveillé par l'armée car l'eau est une source de conflits. Puis l'administration nomme un caïd qui sous son burnous rouge a la charge de ramener le calme au sein des autochtones.. ». « Un pont a été construit sur l'oued Mekerra; il est en pierre de taille avec ses deux piles, sa voûte, son parapet et ses deux rambardes métalliques, ouvragées tout le long, sur une cinquantaine de mètres. Une véritable œuvre d'art pour l'époque! Il supporte l'axe routier dit "route d'Oran" et permet le libre accès des habitants du village et des colons ayant leurs biens et habitations sur la rive droite.. ». « A partir de 1859 arrivent des émigrants espagnols en provenance d'Alicante, Valence et Alméria. Ils s'emploient au début chez les colons français comme défricheurs, certains deviennent ouvriers agricoles ou jardiniers et accèdent à la propriété individuelle par leur travail opiniâtre et leur habitude de la culture par irrigation. De 1858 à 1863, la sécurité s'affirme, la mise en valeur progresse malgré les méfaits de l'insurrection de 1861, les sécheresses, surtout celle de 1867-68, les sauterelles, le choléra, et les nombreux décès dus aux conditions de vie précaire, à une alimentation insuffisante et médiocre, et à un travail surhumain. En 1872, arrivent les Alsaciens et les Lorrains dont les provinces sont devenues allemandes. Des fermes étaient construites sur des concessions isolées.. ». « ..Nous avons parlé du premier puits creusé au centre du village, sept ans après il était complété par 11 autres puits dont 3 équipés d'une noria, et quelques années plus tard, chaque maison sera pourvue d'un puits. Une pépinière est cultivée... On note en 1860 une minoterie, une briqueterie, ferronnerie, menuiserie, charronnage, cordeliers de crin végétal et de laine. En 1868 il y a 20 viticulteurs pour 12 hectares de vigne, soit 280 barriques bordelaises vendues au prix de 80 francs la bordelaise pour la consommation locale.

En 1877, le chemin de fer arrive à Sidi-Bel-Abbès et la gare de Sidi-Lahssen prolonge une voie ferrée d'intérêt local reliant Sainte-Barbe du Tlélat à Sidi-Bel- Abbès, longue de 52 km … ». « … L'Eglise de Sidi-Lahssen a été construite entre les années 1860 et 1865.. ». « … Depuis l'indépendance l'Eglise a été transformée en Mosquée.

Par un décret du 17 mai 1906, Sidi-Lahssen prend le nom de Détrie en hommage au Général Paul, Alexandre Détrie né le 16 août 1828 à Faverney (Haute-Saône) qui, après s'être illustré par sa conduite héroïque au Mexique, au Cerro Berrego, prend en 1869 le commandement du 2ème régiment de zouaves à Oran. Il s'illustre lors de la campagne contre Bou Amama et aura une attitude héroïque en 1870 dans la campagne de Froeschwiller où il est blessé. En 1884, il prend le commandement de la Province d'Oran où il conduit avec tact des opérations qui amènent la pacification du Sud Oranais. Il meurt le 5 septembre 1899 De nombreuses rues porteront son nom, et à Paris dans le XXème arrondissement, la rue du Borrego rappelle le fait d'armes qui sauva le corps français au Mexique… »

Je restai un moment à regarder cette plantation merveilleuse, où tous les arbres du monde se trouvaient réunis, donnant chacun dans leur saison leurs fleurs et leurs fruits dépaysés. Entre les champs de blé et les massifs de chênes-lièges, un cours d'eau luisait, rafraîchissant à voir par cette matinée étouffante; et tout en admirant le luxe et l'ordre de ces choses, cette belle ferme avec ses arcades moresques, ses terrasses toutes blanches d'aube, les écuries et les hangars groupés autour, je songeais qu'il y a vingt ans, quand ces braves gens étaient venus s'installer dans ce vallon du Sahel, ils n'avaient trouvé qu'une méchante baraque de cantonnier, une terre inculte " hérissée de palmiers nains et de lentisques. Tout à créer, tout à construire. A chaque instant des révoltes d'Arabes. Il fallait laisser la charrue pour faire le coup de feu. Ensuite les maladies, les ophtalmies, les fièvres, les récoltes manquées, les tâtonnements de l'expérience, la lutte avec une administration bornée, toujours flottante. Que d'efforts ! Que de fatigues ! Quelle surveillance incessante !

Encore maintenant, malgré les mauvais temps finis et la fortune si chèrement gagnée, tous deux, l'homme et la femme, étaient les premiers levés à la ferme. A cette heure matinale je les entendais aller et venir dans les grandes cuisines du rez-de-chaussée, surveillant le café des travailleurs. Bientôt une cloche sonna, et au bout d'un moment les ouvriers défilèrent sur la route. Des vignerons de Bourgogne ; des laboureurs kabyles en guenilles, coiffés d'une chéchia rouge ; des terrassiers mahonais(1), les jambes nues des Maltais ; des Lucquois(2); tout un peuple disparate, difficile à conduire. A chacun d'eux le fermier, devant la porte, distribuait sa tâche de la journée d'une voix brève, un peu rude. Quand il eut fini, le brave homme leva la tête, scruta le ciel d'un air inquiet ; puis m’apercevant à la fenêtre :

- Mauvais temps pour la culture..., me dit-il, voilà le siroco.

En effet, à mesure que le soleil se levait, des bouffées d'air, brûlantes, suffocantes, nous arrivaient du sud comme de la porte d'un four ouverte et refermée. On ne savait où se mettre, que devenir. Toute la matinée se passa ainsi. Nous prîmes du café sur les nattes de la galerie, sans avoir le courage de parler ni de bouger. Les chiens allongés, cherchant la fraîcheur des dalles, s'étendaient dans des poses accablées. Le déjeuner nous remit un peu, un déjeuner plantureux et singulier où il y avait des carpes, des truites, du sanglier, du hérisson, le beurre de Staouëli, les vins de Crescia, des goyaves, des bananes, tout un dépaysement de mets qui ressemblait bien à la nature si complexe dont nous étions entourés... On allait se lever de table. Tout à coup, à la porte-fenêtre, fermée pour nous garantir de la chaleur du jardin en fournaise, de grands cris retentirent :

- Les criquets ! les criquets !

Mon hôte devint tout pâle comme un homme à qui on annonce un désastre, et nous sortîmes précipitamment. Pendant dix minutes, ce fut dans l'habitation, si calme tout à l'heure, un bruit de pas précipités, de voix indistinctes, perdues dans l'agitation d'un réveil. De l'ombre des vestibules où ils s'étaient endormis, les serviteurs s'élancèrent dehors en faisant résonner avec des bâtons, des fourches, des fléaux, tous les ustensiles de métal qui leur tombaient sous la main, les chaudrons de cuivre, des bassines, des casseroles. Les bergers soufflaient dans leurs trompes de pâturage. D'autres avaient des conques marines, des cors de chasse. Cela faisait un vacarme effrayant, discordant, que dominaient d'une note suraiguë les « You ! you ! you! » des femmes arabes accourues d'un douar voisin. Souvent, paraît-il, il suffit d'un grand bruit, d'un frémissement sonore de l'air, pour éloigner les sauterelles, les empêcher de descendre.

Mais où étaient-elles donc, ces terribles bêtes ? Dans le ciel vibrant de chaleur, je ne voyais rien qu'un nuage venant à l'horizon, cuivré, compact, comme un nuage de grêle, avec le bruit d'un vent d'orage dans les mille rameaux d'une forêt. C'étaient les sauterelles. Soutenues entre elles par leurs ailes sèches étendues, elles volaient en masse, et malgré nos cris, nos efforts, le nuage s'avançait toujours, projetant dans la plaine une ombre immense. Bientôt il arriva au-dessus de nos têtes ; sur les bords on vit pendant une seconde un effrangement, une déchirure. Comme les premiers grains d'une giboulée, quelques-unes se détachèrent, distinctes, roussâtres ; ensuite toute la nuée creva, et cette grêle d'insectes tomba drue et bruyante. A perte de vue les champs étaient couverts de criquets, de criquets énormes, gros comme le doigt.

Alors le massacre commença. Hideux murmure d'écrasement, de paille broyée. Avec les herses, les pioches, les charrues, on remuait ce sol mouvant; et plus on en tuait, plus il y en avait. Elles grouillaient par couches, leurs hautes pattes enchevêtrées; celles du dessus faisant des bonds de détresse, sautant au nez des chevaux attelés pour cet étrange labour. Les chiens de la ferme, ceux du douar, lancés à travers champs, se ruaient sur elles, les broyaient avec fureur. A ce moment, deux compagnies de turcos, clairons en tête, arrivèrent au secours des malheureux colons, et la tuerie changea d'aspect. Au lieu d'écraser les sauterelles, les soldats les flambaient en répandant de longues tracées de poudre.

Fatigué de tuer, écœuré par l'odeur infecte, je rentrai. A l'intérieur de la ferme, il y en avait presque autant que dehors. Elles étaient entrées par les ouvertures des portes, des fenêtres, la baie des cheminées. Au bord des boiseries, dans les rideaux déjà tout mangés, elles se traînaient, tombaient, volaient, grimpaient aux murs blancs avec une ombre gigantesque qui doublait leur laideur. Et toujours cette odeur épouvantable. A dîner, il fallut se passer d'eau. Les citernes, les bassins, les puits, les viviers, tout était infecté. Le soir, dans ma chambre, où l'on en avait pourtant tué des quantités, j'entendis encore des grouillements sous les meubles, et ce craquement d'élytres semblable au pétillement des gousses qui éclatent à la grande chaleur. Cette nuit-là, non plus je ne pus pas dormir. D'ailleurs autour de la ferme tout restait éveillé. Des flammes couraient au ras du sol d'un bout à l'autre de la plaine. Les turcos(3) en tuaient toujours.

Le lendemain, quand j'ouvris ma fenêtre comme la veille, les sauterelles étaient parties ; mais quelle ruine elles avaient laissée derrière elles ! Plus une fleur, plus un brin d'herbe: tout était noir, rongé, calciné. Les bananiers, les abricotiers, les pêchers, les mandariniers se reconnaissaient seulement à l'allure de leurs branches dépouillées, sans le charme, le flottant de la feuille qui est la vie de l'arbre. On nettoyait les pièces d'eau, les citernes. Partout des laboureurs creusaient la terre pour tuer les œufs laissés par les insectes. Chaque motte était retournée, brisée soigneusement. Et le cœur se serrait de voir les mille racines blanches, pleines de sève, qui apparaissaient dans ces écroulements de terre fertile.

Alphonse Daudet « lettres de mon moulin » 1866

1/Mahonais : Originaire de Port Mahon aux Baléares (minorque).

2/Lucquois : Originaire de Lucques (Lucca en italien) ville de Toscane.

3/Turco : Tirailleur algérien. (Sobriquet devenu courant après la campagne de Crimée de 1854 à 1856.