… Montoire et la collaboration officielle se trouvent en germe dans de nombreux événements qui, immédiatement après notre défaite militaire, se succèdent comme si un malheur devait obligatoirement provoquer une avalanche de malheurs.

Mers el-Kébir d’abord. Car il est bien évident qu’après Mers el Kébir une partie de l’opinion française et certains chefs politiques et militaires sont effleurés par la tentation d’une collaboration avec l’Allemagne qui, en substituant une alliance à une autre, nous permettrait de retrouver nos forces et notre rang et de répliquer comme il faut a toutes les agressions anglaises.

Mers el-Kébir, la saisie des navires français réfugiés dans les ports britanniques, l’action contre notre flotte basée à Alexandrie, tout s’éclaire quand on connaît la misère et le dénuement dans lesquels l’Angleterre se trouve après la défaite de la France lorsque, seule, mal armée, moralement chancelante, il lui faut faire face, dans les pires conditions, au plus puissant ennemi qu’elle ait connu depuis Napoléon.

C’est le temps où, à Douvres, sur l’un des points les plus menacés, il n’existe que trois canons antichars pour cinq kilomètres de cotes. C’est le temps ou la flotte britannique, toujours très supérieure en tonnage, doit cependant être divisée, éparpillée pour faire face a de multiples menaces ; c’est le temps ou Churchill soupçonne Roosevelt de vouloir cueillir une partie de l’Empire britannique ; c’est le temps ou Hitler rassemble les éléments d’un immense « camp de Boulogne » ; C’est le temps ou plusieurs ministres britanniques demandent à Bjoern Prytz,

ambassadeur de Suède à Londres, de sonder l’Allemagne pour les conditions d’une paix « raisonnable ».

Que l’Allemagne, par ruse ou par force, s’empare de la Flotte française et c’en est sans doute fini de l’Angleterre.

Dans ces conditions, que pèsent les assurances données par Darlan de ne jamais livrer un navire ? Assurances répétées à dix reprises par l'amiral. Confirmées par Pétain, par tous ceux qui ont des contacts officiels avec les Anglais mais qui se heurtent a l’incrédulité britannique.

Peut-on accorder foi aux promesses nazies faites à Compiègne lors des négociations d’armistice 4 ? Darlan a, certes, donné des ordres de sabordage mais qui garantit qu’ils seront, le cas échéant, appliqués assez tôt, assez vite ?

4. Dans les conditions d’armistice les Allemands ont bien précisé (article 8) qu’ils n’avaient aucune vue sur la Flotte française et c’est en fonction de ces assurances que nous signons l’armistice. Mais ces assurances sont de peu de poids auprès des Anglais. Lisant l’article 8 de la convention d’armistice, ils sont d’ailleurs alertés par un passage qui laisse supposer que nos navires de la flotte de l'Atlantique, qui ont fui au moment de la défaite, devront être ramenés a Brest pour y être désarmés. L’Allemagne pourrait alors aisément les saisir. Mais le Gouvernement français, voyant le péril, a immédiatement demandé aux Allemands la modification de l’article 8 et, sans même attendre les réunions de la Commission d’armistice, Darlan présente un plan de démobilisation de la Flotte ne prévoyant que l’utilisation des seuls ports méditerranéens.

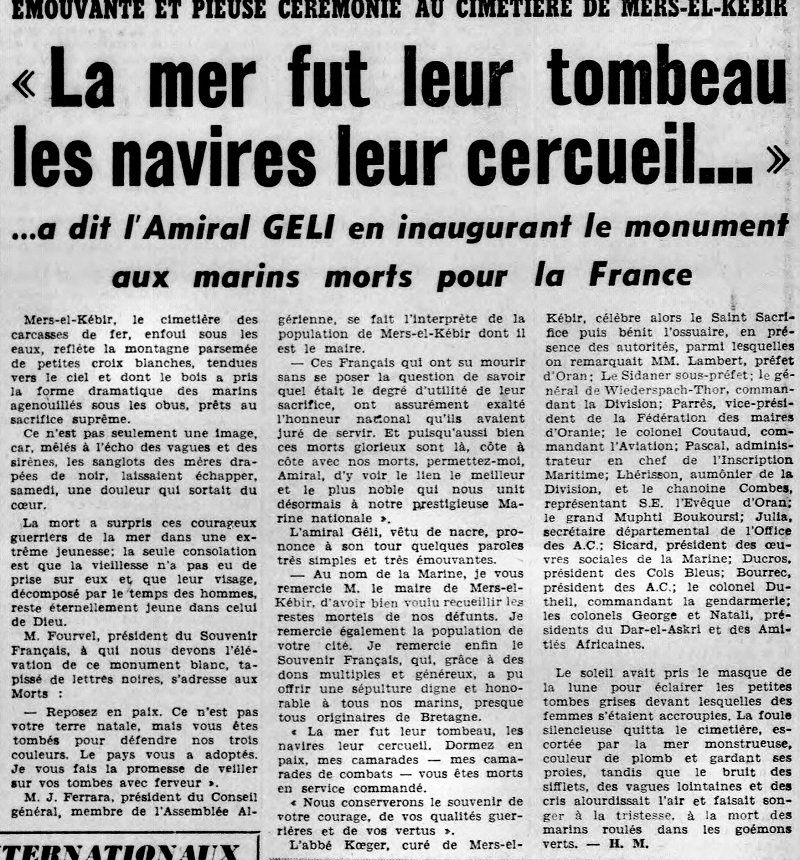

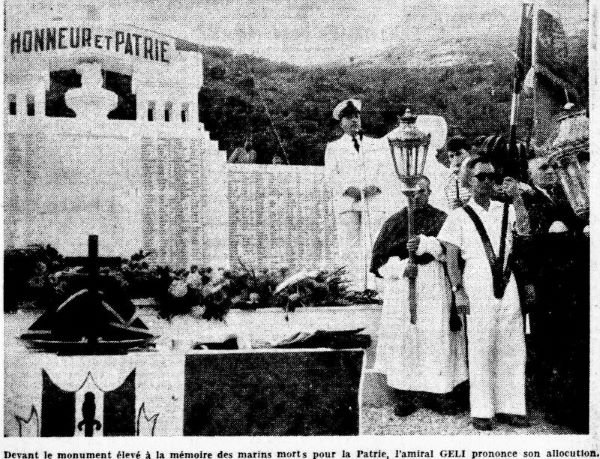

En ordonnant l’anéantissement de la flotte de Mers el-Kébir 5, en agissant contre l’avis de l’amiral Somerville, chargé de l’opération Catapult; en prenant le risque de dresser contre l’Angleterre l’opinion française unanime et peut-être de provoquer un retournement des alliances, Winston Churchill entend prouver qu’il ne sera jamais l’homme du compromis et de la paix blanche. « C’était une tragédie grecque, écrira-t-il, en évoquant plus tard Mers el-Kébir. Pourtant, jamais acte ne fut plus nécessaire a la vie de l’Angleterre. Je pensai aux paroles de Danton « Jetons-leur une tête de roi ». L’événement tout entier se situait dans cette perspective-la. »

5. Les décisions britanniques ont été prises bien avant la demande d’armistice par la France. Elles sont envisagées le 11 juin (Reynaud est toujours au pouvoir), arrêtées le 17.

Certes. Mais ce n’est pas une tête de roi que Churchill jette au monde stupéfait et aux Anglais rassurés par cette odieuse marque de fermeté envers l’allié de la veille, mais 1297 têtes de marins français.

Le 3 juillet, l’action commandée par Churchill dure exactement dix-huit minutes : de 16 h 56 6 à 17 h 12.

Dix-huit minutes lourdes de conséquences et qui vont être a l’origine de la première tentation de collaboration qui ait effleuré le Gouvernement français.

Lorsque la force H, qui, dans l’après-midi du 2 juillet, a appareillé de Gibraltar et comprend, avec le croiseur de bataille Hood, les cuirassés Valiant, Resolution, le porte-avions Ark Royal, les croiseurs

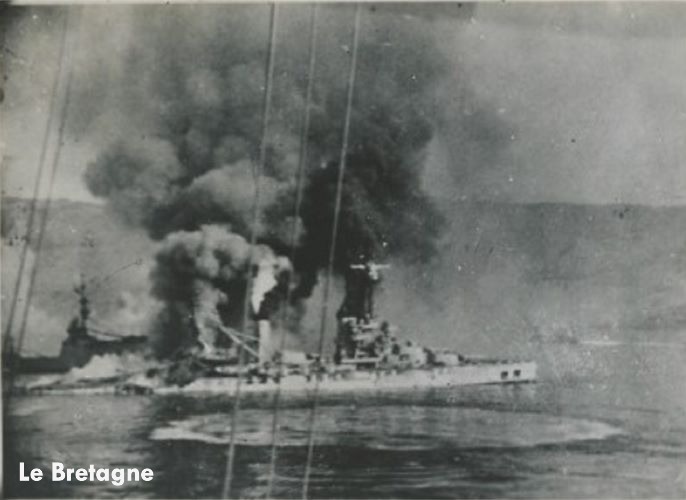

Arethusa et Enterprise, onze destroyers et deux sous-marins, cesse le feu, 1147 officiers et marins sont morts ; le cuirassé Bretagne a coulé,

le cuirassé Provence, incendié, doit être échoué comme le cuirassé Dunkerque, touché par trois projectiles de 380 qui ont provoqué des dégâts énormes ; le contre-torpilleur Mogador n’est plus qu’une épave sans barre, sans machine, aux circuits électriques en avarie et qu’il faut évacuer.

6. 16 h 54 disent les documents anglais.

C’est un triomphe.

C’est une catastrophe.

Il n’y a pas eu, en effet, combat « loyal » mais véritable assassinat d’une flotte confiante, surprise à l’ancre dans un port dont elle ne peut bouger, par une flotte libre de ses mouvements, qui, ne risquant rien et n’entendant rien risquer, se tient aisément a l’abri des faibles ripostes de ceux qu’elle massacre à son heure.

« Guet-apens », le mot reviendra sans arrêt dans les commentaires. Il nourrira légitimement les fureurs et les passions françaises. Expliquera de nombreuses et durables hostilités. Accélérera des

rapprochements imprévisibles quelques jours plus tôt.

Guet-apens, en effet.

Lorsque l’escadre anglaise se présente au large et que l’amiral Somerville entame, avec son homologue français, l’amiral Gensoul, des pourparlers qui n’ont aucune chance d’aboutir, tous les navires français - cuirassés Dunkerque, Strasbourg, Provence, Bretagne, porte-avions Commandant Teste, contre-torpilleurs Mogador, Volta, Terrible, Tigre, Lynx, Kersaint —- sont mouillés de l’avant ou amarrés de l’arrière ; ils ont leur plein de mazout et se trouvent, depuis la veille, à six heures d’appareillage ; leur personnel est au complet mais une partie des hommes a été envoyée en excursion : on veut faire oublier aux réservistes la déception qu’ils ont éprouvée en apprenant qu’en

métropole la démobilisation avait débuté mais qu’elle ne les touchait pas encore.

En apercevant a l’horizon, tôt le matin, les formes de trois navires de guerre, des marins en promenade sur les hauteurs de Mers el-Kébir ont d’ailleurs le réflexe d’hommes qui ne peuvent être concernés.

-- Oh ! oh ! va y avoir de la bagarre, voila les Anglais qui partent à la recherche des Italiens 7.

L’aviation de chasse (une cinquantaine d’appareils) est disponible mais non point l’aviation de bombardement. D’ailleurs, pour décourager les départs vers Gibraltar et vers de Gaulle, les autorités militaires ont fait dégonfler les pneus et vidanger les réservoirs. Enfin, les six batteries côtières qui protègent les rades d’Oran et de Mers el-Kébir ont été désarmées dans la journée du 2 juillet.

Lorsque le destroyer Foxhound se présente a l’entrée de la passe de Mers el-Kébir, il est 7 h 5. Depuis une heure cinquante, l’amiral Gensoul sait, par un message transmis au sémaphore, que l’Amirauté britannique envoie le commandant Holland, qui, pendant sept mois, avait été officier de liaison auprès de l’Amirauté française, pour « conférer » avec lui. Mais il ignore le but de la a conférence » souhaitée, « conférence » dont il refusera d’ailleurs le principe, tout se passant d’abord en conversations entre son officier d’ordonnance, le lieutenant de vaisseau Dufay et le commandant Holland, ainsi qu’en échange de messages avec l’amiral Somerville.

7. Rapporté par Rudy Cantel dans Gringoire du 8 août 1940.

A 7 h 5, donc, le Foxhound adresse a l’amiral Gensoul, qui se trouve à bord du Dunkerque, un message annonçant que le commandant Holland est porteur de propositions qui doivent permettre à la vaillante et glorieuse » Flotte française de se ranger aux cotés de la Marine britannique. Aucune menace pour l’instant. Le texte s’achève seulement sur ces mots : « La Flotte britannique est au large d’Oran pour vous accueillir. »

Le commandant Holland a l’intention de gagner le Dunkerque pour remettre personnellement à Gensoul l’intégralité du message de Somerville. Il en est empêché par le lieutenant de vaisseau Dufay, qui a reçu l’ordre de ne pas laisser la vedette du commandant Holland franchir le barrage de protection et se charge du pli destiné à l’amiral français.

Il est 8 h 30 environ lorsque Gensoul prend connaissance du texte anglais, texte qui, après avoir évoqué les craintes de l’Angleterre de voir l’Allemagne et l’Italie saisir nos navires, propose a l’amiral français le choix entre trois solutions :

a) Appareiller en compagnie de la force H et continuer le combat « pour la victoire contre les Allemands et les Italiens ».

b) Appareiller avec un équipage réduit en direction d’un port britannique.

c) Si les Français considèrent que l’exécution des paragraphes a) ou b) peut entraîner une rupture de l’armistice, appareiller sous contrôle anglais et avec un équipage réduit pour un port français des Antilles ou les navires seraient alors démilitarisés.

Le memorandum se termine par ces deux phrases :

« Si vous refusez ces offres raisonnables, je devrai, avec un profond regret, vous sommer de couler vos bâtiments dans les six heures.

Enfin, si aucune des propositions ci-dessus n’est acceptée, j’ai ordre du Gouvernement de Sa Majesté d’employer toute la force nécessaire pour empêcher vos bâtiments de tomber entre les mains allemandes ou italiennes. »

La réponse de Gensoul est très courte. Cinq ou six lignes. Il réitère les assurances qu’il a déjà données à l’amiral sir Dudley Norths 8 :

les bâtiments français ne tomberont jamais intacts aux mains des Allemands et des Italiens. « Étant donné le fond et la forme du véritable ultimatum qui a été remis à l’amiral Gensoul, les bâtiments français se défendront par la force. »

A partir de ce moment, et de cette réponse, tout est joué 9.

Les conversations entre Holland et Dufayl, les échanges de messages entre Gensoul et Holland, entre Somerville et Gensoul, puis l’entretien, à bord du Dunkerque, entre Holland et Gensoul, entre 15 h 15 et 16 h 35, ne peuvent modifier la situation. Mais ces discussions permettent surtout a chaque camp d’intensifier ses préparatifs pour un combat que l’on sait maintenant fatal.

C’est particulièrement du coté français que l’on utilise le temps gagné pour tenter de mettre en état de se battre une flotte, on le sait, surprise au mouillage.

« Ayant a dessein, écrira quelques jours plus tard, l’amiral Gensoul, temporisé pour remédier du mieux possible à la situation initiale défavorable dans laquelle se trouvait la Flotte... je fus heureux de constater que tous les moyens prévus allaient pouvoir être mis en œuvre au terme de l’ultimatum... »

8. Au cours de l’après-midi du 23 juin. Gensoul avait affirmé, en se basant sur les instructions reçues de l‘amiral Darlan, qu’en aucun cas les bâtiments français ne tomberaient intacts aux mains de l’ennemi, mais qu’il ne lui était pas possible de se placer aux ordres de la Flotte britannique.

9. Après l’événement, et notamment après la Libération, on a fait grief à l’amiral Gensoul de n’avoir pas transmis aux autorités françaises et à l’État-major de la Marine, alors installé à Nérac, la troisième proposition anglaise (départ pour les Antilles). Sans doute. Mais il est invraisemblable que cette solution ait pu être acceptée par le Gouvernement de Vichy qui venait de signer l’armistice. De plus, ainsi que l’ont fait remarquer plusieurs auteurs, un départ pour les Antilles avec équipages réduits demandait des délais de préparation tels qu’ils laissaient à l’aviation de l’Axe (ou a la partie de la Flotte française basée a Toulon) le temps nécessaire pour attaquer la Flotte anglaise en mission de surveillance devant Mers el-Kébir.

Pauvres moyens dans une situation effroyable. Encore se trouvera-t-il des Anglais 10 pour regretter que de trop longs délais aient été accordés à notre flotte et que l’ultimatum n’ait pas été limité à une heure.

Quoi qu’il en soit, Gensoul ne peut faire sortir aucun navire de la rade 11 : ce serait déclencher le feu britannique.

Tout juste est-il possible de faire prendre de nouveaux postes de mouillage qui faciliteront, on l’espère, l’appareillage.

Tout juste est-il possible de remettre en état les batteries côtières et d’alerter les patrouilles de chasse qui décolleront effectivement (sinon efficacement, et Gensoul dénoncera à plusieurs reprises leur absence d’esprit offensif 12) six minutes avant le départ du premier obus.

Gensoul s’efforce également d’impressionner le commandant Holland en lui montrant le message qu’il a reçu à 16 h 18 de l’Amirauté française, message indiquant que l’amiral de la Flotte ordonnait a toutes les forces navales françaises en Méditerranée de rallier Mers el-Kébir et de se placer aux ordres de l’amiral Atlantique 13.

C’est en réalité inviter les Anglais à précipiter leur affaire.

Ils n’y manquent pas.

10. Les amiraux Arp et Drax, dans une étude publiée en 1954. D’après eux, un ultimatum exigeant une réponse très rapide aurait entraîné l’accord de Gensoul, oe qui est fort douteux.

11. Des avions britanniques ont, d’ailleurs, a 12 h 20 et 14 h 45, mouillé des mines devant Mers el-Kebir et Oran, geste d’hostilité qui ne provoque aucune réaction de notre aviation.

12. Peut être volontaire... Dans l’après-midi du 3, en effet, plusieurs appareils français en position de tir s’abstiennent d’ouvrir le feu. Un sergent-chef qui a abattu un Skua britannique est réprimandé à son retour.

Le 10 août 1940, de Toulon, l’amiral Gensoul adressera a l’amiral Darlan un rapport très critique sur la participation de l’aviation aux batailles de juillet.

Le 3 juillet, affirme-t-il, il n’a pas pu obtenir le concours d’un seul bombardier ; les 42 chasseurs n’ont pas eu une action efficace.

Le 10, le bombardement sur la Flotte britannique n’a pu avoir lieu, les 9 Léo 45 engagés ayant confondu méridien de Paris et méridien de Greenwich, ce qui les obligera à jeter leurs bombes à la mer.

13. Voici le texte de ce télégramme :

« Votre 1860 de 12 h 30 du 3/7 - Stop - Vous ferez savoir à l’intermédiaire britannique que l’amiral de la Flotte a donné ordre a toute force navale française en Méditerranée de vous rallier en tenue do combat immédiatement - stop -

Vous avez donc à donner vos ordres à ces forces -Stop -

_Vous répondrez à la force par la force -stop -

Appelez sous-marins et aviation si nécessaire - stop -

Commission d’armistice par ailleurs prévenue.

Signé par ordre LE LUC Maurice Anasthase »

A 17 h 12, lorsque le feu cesse, les dégâts sont immenses.

Cependant, le cuirassé Strasbourg, les contre-torpilleurs Volta, Terrible, Lynx, Tigre et Kersaint ont pu miraculeusement échapper puisqu’une salve « manque » d’une minute le Strasbourg en cours de manœuvre, que le Lynx et le Tigre sont encadrés par deux salves de 380.

Cette force, rejointe par trois torpilleurs, appareillés d’Oran, sera d’ailleurs prise en chasse, jusqu’à 19 h 20, par la force H et les avions de l’Ark Royal qui lanceront contre elle (mais vainement) deux fortes attaques 14.

A l'instant du bilan -— il est terrible pour nous —-, les Français dressent l’inventaire de toutes leurs réactions.

Ah ! Comme ils voudraient, alors qu’ils ont reçu tant de coups, avoir au moins égratigné

Anglais !

14. Attaque menée de 18 h 45 à 18 h 54 (trois avions anglais abattus), puis attaque de 19 h 50 a 20 h 12. Le 4 Juillet, à 20 h 10 G.M.T., le Strasbourg et son escorte de protection entrent en rade de Toulon.

Sur un rapport concernant -le tir des batteries côtières, le chiffre 4 est souligné au crayon bleu : il s’agit des quatre impacts « très nets », poursuit le rapport, qui ont été observés sur le Hood. L’amiral Gensoul avait affirmé que nous répondrions à la force par la force. Il s’agit maintenant de prouver (de se prouver) que notre force a obtenu quelques résultats. Il est vrai que la Provence a tiré vingt-trois coups de 340, que les contre-torpilleurs ont pris a partie des torpilleurs britanniques 15, que les batteries côtières ont presque toutes ouvert le feu sur un même but, le destroyer Wrestler, mais ces répliques s’effectuent dans les plus mauvaises conditions possibles : navires gênés les uns par les autres, télé pointeurs rendus inutilisables par les premiers coups de canon anglais, fumées de tous les incendies.

15. Le Volta tire 88 coups de 138, le Terrible 99 sur un destroyer.

Dressé par les Français, le bilan des pertes anglaises mentionne des avaries au Hood, la destruction d’un ou deux torpilleurs, de quatre avions au moins, peut-être d’un sous-marin.

En réalité, les Anglais ont perdu cinq appareils dont un s’est abattu en mer avant d’être mitraillé.

Les dégâts sur le Hood existent bien, mais ils sont négligeables.

Les véritables dégâts sont ailleurs.

Ils sont dans les âmes.

Dans l’un des messages qu’il avait échangés avec l’amiral Somerville, l’amiral Gensoul avait noté que « le premier coup de canon tiré contre nous aurait pour résultat pratique de mettre immédiatement toute la Flotte française contre la Grande-Bretagne, résultat qui serait diamétralement opposé a celui que recherche le Gouvernement britannique ».

Il en va bien ainsi. Immédiatement.

C’est à dater, en effet, de Mers el-Kébir que Ie mot « ennemi » cesse de désigner l’Allemand pour s’appliquer à l’Anglais.

D’abord dans un message envoyé par l’Amirauté française à l’amiral Gensoul dans la soirée du 3 juillet. Ensuite, dans de nombreux rapports et dans ces nombreuses citations décernées aux bâtiments.

Aux hommes également qui ont un peu combattu, mais beaucoup souffert a Mers el-Kébir. Et dont, vingt-quatre ans plus tard, en 1954, à l’occasion de travaux dans le port, on continuera a recueillir les ossements qui seront transportés à Oran. « Une caisse, ossements en vrac réduit blindé A/TB. » « Une caisse, ossements en vrac. Local T.S.F.16. »

16. I1 s’agit des ossements de marins tués dans l’explosi0n et le naufrage de la Bretagne : 1 012 morts et disparus.

Le torpilleur la Poursuivante est cité à l’ordre de l’armée de mer pour avoir « très bien manœuvré sous le feu de l’ENNEMI », l’aviso Chamois à l’ordre des patrouilles de la Méditerranée occidentale pour avoir « subi avec courage, le 3 juillet 1940, l’attaque d’une force navale ENNEMIE très supérieure en nombre ».

De son coté, l’escadrille HS 1 est citée à l’ordre du secteur d’Oran, par le contre-amiral Jarry, pour avoir attaqué a la bombe, « malgré ses faibles moyens offensifs et sous le feu particulièrement violent et précis de la D.C.A. , une escadre ENNEMIE importante protégée par la chasse d’un porte-avions ».

Le quartier-maître radio volant Bonneil, de l’équipage du HS 25, le second maître Humeau, du HS 24, beaucoup d’autres encore sont cités ou complimentés pour avoir « fait preuve de sang-froid et de calme au cours de la mission effectuée au contact de l’ENNEMI... »

ll y a des moments où il est nécessaire d’accorder une grande importance au choix des mots. La modification du vocabulaire provoquée par Mers el-Kébir traduit une profonde modification de la

pensée.

A Vichy, cependant, la censure arrête la première dépêche Havas.

A tous, elle parait trop effroyable. N’annonce-t~elle pas la perte totale du Dunkerque, de la Bretagne, de la Provence.

Quelques heures plus tard, cependant, des informations plus exactes sont transmises aux journaux mais, le 5 lorsque les quotidiens évoquent l’agression britannique, ils le font avec des commentaires où l'indignation, tant la surprise est grande, se teinte encore d’incrédulité.

Dans la presse, les mots qui reviennent d’abord le plus souvent sont « émotion » et « stupeur douloureuse ».

Bullitt, ambassadeur des États-Unis, câble bien à Roosevelt que l’action anglaise « a grandement renforcé ceux qui désirent établir aussitôt que possible une pleine et entière collaboration avec l’Allemagne et l’Italie », mais ce n’est encore qu’une anticipation ou, plus exactement, le reflet de l’opinion de quelques milieux politiques et militaires.

Les Français, eux, n’ont toujours qu’une vue bien imparfaite d’un combat dont ils réalisent si mal les conditions qu’en août encore, des parents de marins disparus s’efforceront de croire que les Anglais ont capturé des survivants et que, dans le camp de prisonniers de Robert Brasillach, il ne se trouve pas cent captifs sur cinquante mille pour accorder crédit à ce qui est immédiatement baptisé « invention de la propagande allemande ».

Peuple habitué à être admiré, courtisé, les Français découvrent brutalement, non seulement qu’ils ont été abandonnés de tous, mais encore que l’allié d’hier se montre plus brutal et plus exigeant que l 'ennemi allemand.

Aussi, lorsque, quelques jours après Mers el-Kébir, la colère l'emporte sur la stupeur, l’Angleterre redevient-elle pour presque tous les Français la « perfide Albion ».

Aussi, lorsque, quelques jours après Mers el-Kébir, la colère l'emporte sur la stupeur, l’Angleterre redevient-elle pour presque tous les Français la « perfide Albion ».

D’autant plus naturellement que Mers el-Kébir, loin de constituer un événement isolé, s’inscrit dans une logique de dépossession de la fortune française.

En Angleterre, s’était réfugie ce que l’amiral sir William James appellera dédaigneusement « un salmigondis de chasseurs, sous-marins inachevés, patrouilleurs et dragueurs ». Il y avait là, basés

principalement à Plymouth, mais aussi à Falmouth, Portsmouth, Southampton, Hythe, Swansea, Dundee, les vieux cuirassés Paris et Courbet, une dizaine de torpilleurs et contre-torpilleurs, cinq sous-marins dont le Surcouf, alors sans équivalent dans le monde, des avisos, patrouilleurs, dragueurs, remorqueurs, bâtiments de servitude, vedettes rapides. Presque tous ces navires — pres de deux cent cinquante, la plupart de petit tonnage — sont arrivés lors de l’exode.

Ils ont pris la mer comme les unités terrestres prenaient la route, ont navigué en direction de l’Angleterre comme d’autres marchaient vers le Sud.

Mais, pour les Anglais, toujours en quête de tonnage, ils constituent un objectif non négligeable.

En attendant l’assaut anglais, qui, le 3 juillet, précédera de plusieurs heures l’attaque contre Mers el-Kébir, tout sera donc fait -— non sans hypocrisie — pour empêcher les unités françaises stationnées en Angleterre d’obéir aux ordres de Darlan et de rejoindre les ports d’Afrique du Nord.

Henri Amouroux

Les beaux jours des collabos - juin 1941 / juin 1942

Editions Robert Laffont - Pages 22 à 31