Parmi les maladies sévissant à l'état endémique en Algérie, la variole occupe une place particulière en raison des bienfaits de la vaccination jennérienne. La variole régnait à Alger lorsque Chevreau fit sa première vaccination le 10 janvier 1831. Désormais, les médecins militaires s'attacheront à cette mission, dans les villes et dans les tribus. Cette recherche sur la propagation de la vaccine couvre la période 1831-1847, celle de la conquête, pendant laquelle les officiers de santé devaient assurer le soutien sanitaire des expéditions et faire face aux épidémies, fièvres et choléra notamment. Débarquant à Alger en 1830, les officiers du corps de santé militaire découvrent un pays où sévissaient à l'état endémique les plus graves maladies : variole, paludisme, typhus, dysenterie, fièvre typhoïde, peste. Avec près de 22 000 entrées dans les hôpitaux de l'armée d'Afrique en 1830 et 32 000 en 1831 (1), ils sont confrontés à une dure réalité (Comité de lecture du 20 février 2010.). Les maladies endémo épidémiques frappent les Indigènes comme elles frapperont les Européens et la lutte contre les épidémies deviendra un objectif majeur dès le début de l'occupation de la Régence. Parmi les maladies sévissant à l'état endémique, la variole, cause importante de la mortalité infantile, occupe une place particulière en raison des bienfaits de la vaccination jennérienne.

L'état de la vaccine en Algérie avant le débarquement des troupes françaises (1802-1830)

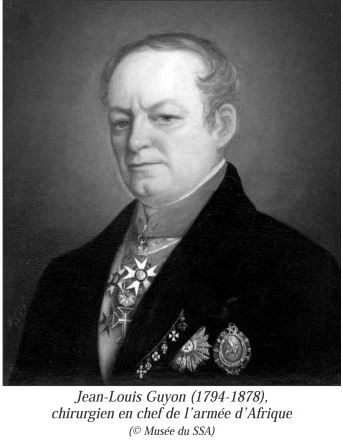

L'introduction de la vaccine dans la Régence date de 1802. Le professeur Pierre Goinard rappelle que "la variole y était endémique, tuant une fois sur deux et laissant après elle nombre d'aveugles : la vaccine avait été introduite en 1802 mais des empiriques s'en tenaient à la variolisation qui contribuait souvent à diffuser le mal" (3). Le chirurgien principal Guyon situe l'introduction de la vaccine à Alger "vers la fin de 1803, à l'occasion d'une épidémie de variole qui désolait le pays ; la vaccine fut pratiquée par les consuls des différentes nations qui ne négligèrent rien pour encourager sa propagation ; et quelques habitants notables ayant fait vacciner leurs enfants, leur exemple fut bientôt suivi, non seulement dans la capitale, mais encore sur les autres points de la Régence (4)". Dans ce même article publié en 1836, Guyon nous apprend que M. Martingo fut le premier à vacciner à Alger et cite les médecins qui pratiquèrent la vaccination dans la Régence : les docteurs Oudras, Assenti, médecin espagnol qui avait été attaché à la personne du dey et Méardi, attaché au consulat de Sardaigne.

Cependant, d'autres épidémies freineront le développement de la vaccine. Le médecin général inspecteur Pierre Lefebvre rappelait, lors d'une mémorable séance de la Société française de médecine des armées, que "la peste fit périr à Alger, de 1816 à 1822, plus de 20 000 personnes (5)". Médecins militaires propagateurs de la vaccine en Algérie (1831-1847)

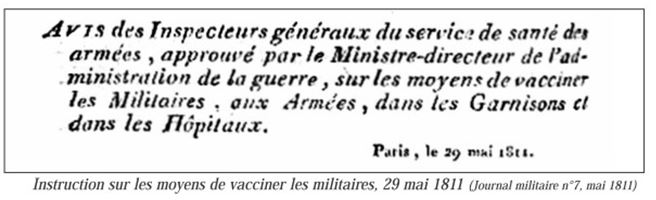

Dans un texte sur la variole, le MGI Antoine rappelle un point d'histoire : " Dès l'introduction de la méthode vaccinale en France, l'Empereur Napoléon 1er est séduit et envisage de faire protéger les soldats, conforté dans cette intention par un rapport favorable établi en 1806 par les inspecteurs généraux du Service de santé des armées (8) ". Il précise aussi que l'emploi de la vaccine dans l'armée française fut initialement réglementé par l'Instruction du 29 mai 1811 qui comprend 24 articles (9). Les officiers de santé étaient donc familiarisés avec son utilisation lors du débarquement en Algérie.

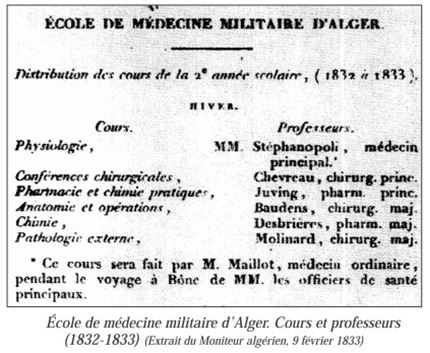

Mauricheau - Beaupré, chirurgien en chef de l'armée d'Afrique, avait diffusé, le 30 mai 1830, une directive qui se termine par un appel à la charité envers les populations autochtones (10). Son adjoint, le chirurgien principal Chevreau, sera le premier des officiers de santé empressés à poursuivre l'entreprise commencée dans la Régence depuis 1802. Sa première vaccination à Alger date du 10 janvier 1831 alors que la variole régnait à Alger où elle faisait des ravages. Guyon rapporte que "la vaccination était une de ses occupations favorites" et "qu'il en consignait les résultats, avec quel zèle il s'y livrait et combien il attachait de prix à en répandre les bienfaits (11)". Chevreau se heurtera cependant aux préjugés des Indigènes pour laisser vacciner leurs enfants. Chevreau est nommé chirurgien principal de l'armée d'Afrique le 23 février 1831. Dès lors, des séances de vaccinations seront organisées à jours fixes dans les hôpitaux d'Alger.

(10) Directive du 30 mai 1830 de Mauricheau-Beaupré, chir. en chef de l'armée d'Afrique (MSSA, C. 982 d. 11bis). Dossier Mauricheau-Beaupré, SHD/DAT, 4 yf. 9719. Casimir Luc Chevreau (12), (02.10.1776 - 21.02.1834). À en juger par les courtes notices qui lui ont été consacrées dans les deux ouvrages commémoratifs sur le Service de santé en Algérie (13), ce personnage est méconnu. Dans le premier, L'œuvre du Service de santé militaire en Algérie, 1830-1930 , le médecin commandant Vergnes, alors chef des services du Musée du Val de grâce, écrit que "Chevreau n'a laissé

Henri, Ignace, André Fleschhut (16), (19.04.1785 - 07.04.1852). Sa carrière débute en 1806 aux hôpitaux de Landau et de Strasbourg. De 1808 à 1814, il sert à l'armée d'Espagne puis à la Grande Armée. Chirurgien aide-major en 1812 au 2ème de Ligne, il est mis en réforme en 1814. Docteur en médecine le 2 mars 1815. Sa carrière militaire reprend en 1823 au 32ème de Ligne en Espagne. Après un long séjour à l'hôpital de Bastia, promu chirurgien major, il est affecté à l'armée d'Afrique dès mars 1830. En service à l'hôpital de la Salpêtrièrie, puis à l'hôpital du Dey en 1833, dont il devient chirurgien en chef le 25 décembre 1834. Chirurgien principal en 1840, il reste à ce poste jusqu'à sa mutation à l'hôpital de Toulon, fin septembre 1842. Retraité en décembre 1843, il était chevalier de la Légion d'honneur depuis 1835. Son fils effectuera une brillante carrière : médecin principal de 1ère classe, commandeur de la Légion d'honneur.

Jean-Pierre Bonnafont (17), (22.01.1805 - 19.05.1891). Entré au service en 1827, il servira en Algérie de 1830 à 1841. Chirurgien aide-major en novembre 1832, il est affecté au 29ème de Ligne. En août 1835, il est démonstrateur d'anatomie à l'hôpital d'instruction. Chirurgien major en novembre 1839, il est cité à l'ordre de l'armée le 25 décembre 1839 après l'expédition de Sétif, puis le 2 juin 1840 après la prise du Col de Mouzaïa.

Antoine, Théophile, Alfred Renaut (19), (26.12.1803 - 25.05.1850). Après avoir participé à l'expédition de Morée, il est désigné pour l'armée d'Afrique dès le 3 mars 1830. Chirurgien aide-major à l'hôpital Caratine à Alger puis à la Ferme expérimentale, il est affecté à l'hôpital du Dey le 12 janvier 1831. Il y restera près de dix ans. Il est, en outre, chargé du service de santé des troupes du génie et de l'artillerie avec lesquelles il participera aux expéditions de Mascara, Tlemcen, Médéa et Constantine. À la suite de celle sur Médéa, il est cité à l'Ordre de l'armée le 11 avril 1836. Chevalier de la Légion d'honneur en 1837, il sera à nouveau distingué le 10 juillet 1840, étant cité dans un rapport au maréchal Valée, gouverneur général, pour sa conduite en Algérie.

En dehors de la ville d'Alger par suite de l'ouverture des hôpitaux militaires, des dispensaires et des infirmeries indigènes, les propagateurs de la vaccine développeront leur activité dès 1831 à Oran, 1833 à Mostaganem et à Bône, 1836 à Guelma, 1837 à Constantine, 1838 à Philippeville, 1839 à Djidjelli, 1840 à Blida, Médéa, Cherchell et Miliana, 1842 à Tlemcen etc…

Dans sa note sur l'état de la vaccine, déjà évoquée (20), Guyon indique que les officiers de santé cherchent à propager la vaccine sur tous les points progressivement occupés et à l'étendre parmi les tribus de l'intérieur. Il cite Giscard, chirurgien-major, et Debourges, chirurgien sous-aide, appartenant tous deux au régiment des zouaves qui "ont fait et font encore tout ce qu'il est possible d'attendre d'une activité infatigable et d'une philanthropie éclairée. Ces mêmes officiers de santé ne se rendent pas moins utiles par leurs excursions dans la plaine, en prodiguant leurs secours aux Arabes des tribus qui viennent les réclamer". Dès 1832, en effet, Giscard avait ouvert une ambulance pour eux à Dély-Ibrahim. Dans son article -Quelques maladies des Arabes et sur l'exercice de la médecine parmi eux- , Giscard écrivait : "J'ai donné mes soins à des malades de plusieurs tribus assez éloignées de nos cantonnements, ce qui m'a permis de voyager avec plus de sécurité qu'un autre… Les Arabes n'ont pas manqué un seul jour de venir me témoigner leur reconnaissance (21)". Bertherand soulignera aussi son action : "En juillet 1834, le docteur Giscard, chirurgien-major des zouaves, prodiguait les secours de son art à des Indigènes venus au marché de Boufarik (22)". Jean-Jacques Pascal Giscard (23), (12.04.1797 - 09.05.1841). Chirurgien sous-aide en avril 1823, il sert près de deux ans à l'armée des Pyrénées avant d'être affecté à l'hôpital militaire de Toulon de 1825 à 1829. Docteur en médecine (30.06.1828), il est promu chirurgien aide-major en mai 1829 et affecté au 30ème de Ligne qu'il quitte en octobre 1830, promu chirurgien major, pour le 1er bataillon des zouaves à Dely - Ibrahim près d'Alger. Dès son retour en France, en janvier 1836, se suivent des affectations hospitalières : Belle-Île en Mer, Bordeaux, Lyon et Marseille où il meurt subitement le 9 mai 1841. Il avait été nommé chevalier de la Légion d'honneur, à titre exceptionnel, en Algérie (18.09.1834).

Joseph Alexandre Numa Debourges (24), (03.08.1806 - 24.08.1835). Fils d'un officier de santé, externe à l'hôpital des vénériens à Paris en 1830, il entre au service comme chirurgien sous aide le 8 avril 1831 à l'hôpital militaire de Rennes. Le 2 mai 1831, le doyen de la faculté de médecine de Paris certifie qu'après sa 16ème inscription, il a été admis à subir le cinquième examen pour obtenir le titre de docteur. Le 28 juin 1832, il est affecté au régiment des zouaves en Algérie où il seconde le chirurgien major Giscard. Propagateurs de la vaccine honorés par S.M. Louis Philippe 1er

Par décision du 12 janvier 1844, sur la proposition du ministre de la guerre, le Roi rendra hommage "aux officiers de santé qui ont le plus contribué à la propagation de la vaccine en Algérie et en ont répandu les bienfaits parmi les indigents de la population européenne et indigène" en leur décernant une médaille d'or ou d'argent. Renaut, chirurgien major de 2ème classe à Mostaganem, Moreau, médecin adjoint à Constantine, Magail, médecin ordinaire à Douera, recevront une médaille d'or et Finot, médecin ordinaire à Blida, recevra une médaille d'argent (27). Qui sont ces officiers ? Le chirurgien major de 2ème classe Renaut (28) - dont il a déjà été question - passera vingt ans en Algérie. Après son long service à l'hôpital du Dey, il est nommé à l'hôpital de Médéa au début de 1840. Promu chirurgien major en juillet 1842 avec l'appui d'Antonini, officier de santé en chef, il est affecté à l'hôpital de Mostaganem où il développe ses initiatives pour la promotion de la vaccine. Il meurt, victime du devoir, le 25 mai 1850 à Alger, des suites d'une fièvre intermittente pernicieuse (29).

Jean, Raphaël, Jules Moreau (30) (22.08.1804 - 30.04.1852). Chirurgien aide-major au 4ème cuirassiers depuis sept ans, il est promu médecin adjoint en février 1840 et affecté aux ambulances de l'Algérie où il servira onze ans. Son caractère le porte à s'occuper des Indigènes. Il est à Constantine quand il est distingué par le Roi puis promu médecin ordinaire de 2ème classe en septembre 1844. Il sera ensuite affecté à l'hôpital militaire de Bône, donnant des consultations gratuites à l'hôpital civil aux Arabes de la ville et des environs. Il quitte l'Algérie pour l'hôpital militaire de Strasbourg en mars 1851. Il y meurt en service en 1852. Il était chevalier de la Légion d'honneur (1846).

Jean, Honoré Magail (31) (28.04.1803 - 15.01.1860). Chirurgien auxiliaire dans la marine pendant sept ans, il débarque en Algérie comme chirurgien aide-major en 1832. Il y servira dix-huit ans, en particulier dans les hôpitaux militaires d'Alger - affecté à trois reprises à l'hôpital du Dey - d'Oran, de Bône et de Douera, de 1837 à 1845, où il est aussi chargé des établissements civils. Le 11 mai 1840, il avait été promu médecin ordinaire. Il est médecin chef de l'hôpital de Mustapha à Alger quand il est affecté à Lyon en mars 1851. Officier de la Légion d'honneur en 1851, médecin principal de 2ème classe, il meurt en service à Lyon. Il est auteur d'un Rapport sur les maladies qui ont régné à l'hôpital de Douera en 1838 (32).

Pierre, Xavier Finot (33) (13.01.1809 - 25.03.1873). Le 3 mars 1830, il est nommé chirurgien sous-aide à l'armée d'Afrique. Son premier séjour prend fin en mai 1833. Médecin adjoint le 13 février 1840, il est affecté aux ambulances de l'Algérie, à Blida. Médecin ordinaire de 2ème classe le 1er avril 1842, il est nommé médecin chef de l'hôpital militaire de Blida et chargé des établissements civils de la ville. Quand le général Bedeau, commandant supérieur, le charge du dispensaire destiné aux filles publiques, il accepte la mission avec l'intention d'y traiter les Arabes et d'y rattacher le service de la vaccination. Cette réalisation lui vaudra d'être distingué par le Roi. En août 1847, il est promu médecin ordinaire de 1ère classe. Il quittera l'Algérie le 27 mai 1848. Sa carrière se poursuivra au corps expéditionnaire de la Méditerranée, aux hôpitaux de Belfort et de Metz où il sera promu médecin principal de 1ère classe en janvier 1855. De novembre 1859 à sa retraite, le 7 avril 1867, il sert à l'École supérieure du génie et de l'artillerie à Metz. Officier de la Légion d'honneur (1862). On retiendra son Compte-rendu du service médical de l'hôpital militaire de Blida en 1842 (34). Michel Lévy écrit à son sujet : "Ce praticien laissera le souvenir d'une expérience acquise dans les campagnes d'Afrique et de quelques travaux scientifiques qui ne sont dépourvus ni de mérite ni d'utilité" (26.06.1866).

Mesures générales favorables à la vaccine

L'année 1844, essentielle dans l'histoire de la colonisation, est celle de la création des Bureaux arabes, le 1er février (35), et de la définition par Bugeaud d'une politique indigène, le 17 septembre (36). En 1845 sont recrutés les médecins fonctionnaires des 13 premières circonscriptions rurales pour les soins aux Européens et Musulmans indigents (37). Il faudra cependant attendre le 30 juin 1847, six mois avant la reddition définitive d'Abd-el-Kader, pour que le ministre de la guerre adresse au Gouverneur général de l'Algérie la fameuse circulaire concernant l'organisation définitive du service de santé gratuit au profit des Indigènes auprès de chacun des Bureaux des affaires arabes de l'Algérie. L'article 2 précisait : "ce service sera fait par l'officier de santé militaire de l'hôpital, de l'ambulance, ou des corps voisins de chaque Bureau…".

Cependant, l'acte fondamental est l'arrêté ministériel du 21 janvier 1853 portant réorganisation du Service médical de colonisation. L'article 9 stipule que "les médecins de colonisation sont tenus " de propager la vaccine ". La situation matérielle offerte à ces médecins, particulièrement médiocre, gêna le recrutement et nombre des 60 circonscriptions continuèrent à être desservies par des médecins militaires (39).

Dans son rapport au Baron Larrey, en 1858, sur les médecins de colonisation, le docteur Paÿn évoquera les difficultés du service de santé pour les Indigènes : "propager la vaccine et traiter les maladies chez les indigènes n'est pas chose facile en l'état actuel. Les Arabes se laisseraient volontiers vacciner ou traiter si cela devait leur procurer quelque argent, mais rétribuer le médecin pour cela n'entrera jamais librement dans leur idée. Les Bureaux arabes sont parvenus par l'intimidation à introduire quelques médecins sous la tente indigène pour les vacciner ou leur porter secours. Il est déplorable de voir des tribus entières, qui vivent au milieu de nous, repousser avec obstination les bienfaits de la vaccine et nous exposer d'un jour à l'autre à voir apparaître les épidémies de variole (41)". Le docteur Paÿn avait été recruté parmi les tous premiers médecins de circonscriptions. Son opinion désabusée, fondée sur quinze ans d'expérience, n'en a que plus de valeur.

Dans une étude publiée en 1962 (42), le professeur Combe rappelait que la mortalité infantile étant très élevée, la protection infantile avait posé aux autorités de difficiles problèmes dès le début de l'occupation : "Les épidémies de peste, de choléra, de variole, de typhus, les affections gastro-intestinales, surtout en été, le paludisme pendant les trois-quarts de l'année, la syphilis, la misère et le manque d'hygiène contribuaient à tuer un très grand nombre d'enfants".

Dans sa remarquable étude -Européens "Indigènes" et Juifs en Algérie (1830-1962)-, ouvrage d'histoire démographique, Kamel Kateb (48) ne manque pas de rappeler que "les médecins militaires développèrent des infirmeries indigènes et se déplacèrent dans les tribus où ils pratiquèrent la vaccination antivariolique (...) La variole, cause importante de mortalité infantile, est combattue par la vaccination avec la mise en place de médecins attachés aux Bureaux arabes (1848-1849) (49)". Ce chercheur a passé plusieurs mois à exploiter les archives du Musée du Service de santé des armées. On peut s'étonner qu'il n'ait pas relevé l'action des officiers de santé propagateurs de la vaccine en Algérie de 1831 à 1848. Tiré de LA SEYBOUSE 1er mars 2025

La plupart des historiens ne situent la vaccination antivariolique qu'à la suite de la création des Bureaux Arabes (1844) et du recrutement des médecins des circonscriptions rurales (1845). Ils passent sous silence l'action conduite précédemment par les médecins militaires pour la propagation de la vaccine en particulier auprès des indigents européens et indigènes.

Ces médecins méritent de figurer dans l'histoire de la médecine en Algérie.

Louis-Théodore Laveran (2) observera que la variole sévit dans les tribus avec toute l'extension et la gravité qu'elle atteint sur les populations non préservées par la vaccination.

La propagation de la vaccine apparaît donc comme une des missions prioritaires auprès de la population avec une attention particulière pour les indigents indigènes et européens.

(1) Source : État des entrées, sorties et morts dans les hôpitaux depuis 1830 établi par le bureau de centralisation du Service des hôpitaux, Alger (MSSA, C.67, d.8).

(2) LAVERAN Louis Théodore (30.05.1812 - 20.08.1879), médecin inspecteur en 1867 - Géographie médicale de l'Algérie in Dict. Encycl. des sciences médicales , t. 2, p. 763, Masson, Paris, 1865.

(3) GOINARD Pierre - Algérie, l'œuvre française , Laffont, Paris, 1984 et ed. Gandini, Nice, 2001, p. 202.

(4) GUYON Jean-Louis - Note sur l'état de la vaccine dans les possessions françaises du nord de l'Afrique in Recueil de mémoires de Med. Chir. Pharm. mil. Vol. 39, 1836, p. 150-155

À combien s'élève la population de la Régence en 1830 ? Les historiens Eugène Guernier, Xavier Yacono et André Nouschi s'accordent sur trois millions. Le docteur René Ricoux avait retenu ce nombre dès 1880 (6). En 1950, Eugène Guernier estimera la population à 3 millions 200 000 (7). Cette évaluation n'est indiquée que pour mesurer l'ampleur de la tâche qui attend le corps médical.

(5) LEFEBVRE Pierre - L'œuvre médicale française en Afrique méditerranéenne de 1830 à l'indépendance ; séance du 20.11.1986 de la Société française de médecine des armées, commune avec le Service de santé des Forces armées royales marocaines et le Service de santé des armées de la République Tunisienne. ( Médecine et Armées, 1987, 15, 4, p. 330).

(6) RICOUX René - La démographie figurée de l'Algérie, Masson, Paris, 1880, p. 260.

(7) GUERNIER Eugène - La Berbérie, l'Islam et la France , t. 2, éd. de l'Union française, Paris, 1950, p. 100.

(8) De la santé des troupes de la Grande Armée, Strasbourg, Imprimerie de Levrault, 1806, 104 pages. Rapport cosigné au quartier général de la Grande Armée, le 1er octobre 1806, par COSTE, premier médecin et PERCY, chirurgien en chef. C'est dans ce rapport que figurent les chiffres bien modestes du nombre d'hommes à vacciner (2066), repris par les historiens : BONNETTE (Rev. S.S.M. t. CVII, 1937, p. 77) ; LEMAIRE (Dict. Napoléon, s. direct. J. Tulard, Vaccine , pp. 1696-1697, Fayard ed. Paris, 1987 et Coste, Premier médecin des armées de Napoléon, chap. VIII Stock, Paris, 1997) ; REGARD (Thèse sur Coste, Lyon, 1992, pages 105-106), DUCOULOMBIER. (Le Baron Pierre-François Percy, p. 202-203, Teissèdre, Paris, 2004).

Le docteur J.-F. Lemaire énonce clairement : "Une légende tenace veut que Napoléon, dès son accession au trône ait rendu obligatoire, pour tous, la vaccination contre la variole., Pour la Grande Armée, l'opération aurait été menée dès le camp de Boulogne. Tout cela est faux". ( Dict. Napoléon ). Dans leur rapport du 01.10.1806, ils citent Gras, du 3ème corps, med. princ. prov. du 4ème corps, Chappe, chir. princ. du 4ème corps, et Boysset, med. ord. du 4ème corps, parmi les artisans de la vaccination. Boysset né en 1756, docteur en médecine en 1777, exerçait à Châlons-sur-Saône. Auteur de travaux scientifiques, recommandé par Coste, il devient médecin à la Grande Armée en 1805. Médecin principal à la Grande Armée en mars 1813, il est licencié en juin 1814. Chevalier d'Empire par lettres patentes du 26.04.1811.

(9) Cette instruction oubliée est judicieusement mentionnée par le MGI. ANTOINE dans le chapitre Vaccinations et campagnes militaires de l'ouvrage Vaccinations dans les armées, dir. Yves BUISSON, ADDIM, Paris, 1999, p. 23. L'instruction, sous le titre : Avis des Inspecteurs généraux du Service de santé des armées, approuvé par le ministre-directeur de l'administration de la guerre, sur les moyens de vacciner les militaires, aux armées, dans les garnisons et dans les hôpitaux, datée du 29 mai 1811, fut publiée dans le Journal militaire, n° 7, mai 1811, pp. 334-339.

(11) Guyon, op. cit

Entré au service en 1793, élève de l'École militaire de santé de Paris de 1794 à 1797, chirurgien de 3ème cl. En 1799, chirurgien aide-major en 1804, il est promu chirurgien major le 1er février 1807. À la Grande Armée de 1806 à 1809, on le trouve notamment à Iéna, Eylau et Friedland. Aux armées d'Espagne et du Portugal (1810-1811), il sert ensuite au 26ème de Ligne jusqu'à son licenciement le 1er octobre 1815. De 1816 à 1822, il appartient à la Légion du Calvados puis sert aux hôpitaux de Givet et Toulouse. Il est membre du Comité de visite des militaires établi près le ministre de 1825 au 2 avril 1830 date de sa promotion comme chirurgien principal à l'armée d'Afrique. Au départ de Mauricheau-Beaupré, le 23 février 1831, il est nommé chirurgien principal de l'armée d'Afrique et exerce cette fonction jusqu'à son décès à Alger le 21 février 1834. Docteur en médecine (24.02.1815), chevalier (17.03.1815) puis officier de la Légion d'honneur le 27.12.1830.

Le vaccin était fourni par le service de la vaccine de l'Académie de médecine et expédié par le Conseil de santé des armées. Sa conservation en période estivale posa cependant quelques problèmes (15). À partir de 1833, les vaccinations à Alger seront principalement organisées à l'hôpital militaire d'instruction, notamment par les docteurs Fleschhut, Bonnafont et Renaut. Successeur de Chevreau comme chirurgien principal de l'armée d'Afrique, Guyon signalera ces trois officiers au ministre de la guerre pour leur zèle.

(12) CHEVREAU Casimir Luc - Rapport sur le service chirurgical du corps d'occupation d'Afrique, avril 1831 (MSSA, C. 67 d. 11). Dossier Chevreau, SHD/DAT. 3yg 7493.

(13) - L'œuvre du Service de santé militaire en Algérie, 1830-1930, Lavauzelle, Paris, 1931, pp. 97- 98. 2) - Le Service de santé des armées en Algérie (1830-1958), SPEI, Paris, 1958, p. 100.

(14) Lettre du 4 octobre 1830 adressée à Gallée par Chevreau (MSSA, C. 67 d.4).

(15) Guyon, op. cit . (16) Dossier Fleschhut, SHT/DAT, 3 yf 8708.

Docteur en médecine (06.09.1834), l'Académie de médecine l'avait accueilli comme membre correspondant en 1836. Médecin principal de 2ème cl. en 1852, de 1ère cl. En 1859, il est successivement affecté aux hôpitaux du Gros Caillou et du Roule, puis à l'École d'application d'État-major de 1856 à sa retraite en 1865. Chevalier de la Légion d'honneur dès 1837 après l'expédition de Bône, à dix ans de services, il sera promu officier en 1856. Il est l'auteur de diverses études sur l'Algérie et d'un précieux témoignage : Douze ans en Algérie (1830-1842) (18).

(17) Dossier Bonnafont, SHD/DAT, 4 yf 32370.

(18) BONNAFONT - Douze ans en Algérie (1830-1842), Dentu, 1880, réédité par Gandini, Nice, 2005.

(19) Dossier Renaut, SHD/DAT, 3 yf 81798.

Dans le même texte, il rapporte qu'en janvier 1835, le docteur Pouzin avait établi une tente sur le même emplacement et qu'avec le concours d'un interprète, il distribuait aux Arabes des consultations et des remèdes gratuits. Le docteur Pouzin était venu en Algérie en juillet 1834 avec le gouverneur général Drouet d'Erlon. Il avait pris contact avec les populations de Koléa et de Blida et ouvert un centre de vaccination antivariolique à la mairie d'Alger.

(20) Voir supra note n° 4.

(21) GISCARD - Quelques maladies des Arabes . in Rec. Mémoires de Méd. Chir. Pharm. mil. Vol. 37, 1835, 275-281.

(22) Émile-Louis BERTHERAND, Médecine et hygiène des Arabes, Baillière éd., Paris, 1855, 555. (23) Dossier Giscard, SHD/DAT, 3 yg 14792.

Le 1er août 1835, en réaction à sa demande de promotion d'aide-major, transmise directement, le ministre demandait une réprimande sévère. En eut-il connaissance avant son décès, survenu à l'hôpital du Dey le 24 août 1835 par suite de choléra à 29 ans. Le ministre lui attribua une récompense nationale.

On ne saurait passer sous silence l'activité et le dévouement des médecins civils d'Alger. Bertherand indique qu'en février 1838, les docteurs Méardi, Trolliet et Bodichon (25) établirent à l'hôpital Caratine des consultations gratuites pour les Indigènes (26) sans préciser s'ils pratiquaient ou non les vaccinations antivarioliques à cette occasion.

(24) Dossier Debourges, SHD/DAT, 3 yg 9367.

(25) Eugène Bodichon (1810-1885) s'installe en Algérie en 1835. Auteur de Considérations sur l'Algérie, Comptoir central de la librairie ed., Paris, 1845. C'est un réquisitoire contre les services de l'administration de l'Algérie.

(26) Bertherand, op. cit ., p. 156. (27) Note du ministre, division des affaires d'Algérie pour le directeur du matériel de l'administration, bureau des hôpitaux, en date du 19.01.1844 (copie au dossier Renaut, SHD/DAT 3 yf 81798).

(28) Dossier Renaut au SHD, op. cit .

(29) Maladie endémique régnant à Alger selon avis n° 1420 du registre des communications du Conseil de santé des armées, du 02.09.1850 (dossier Renaut). (30) Dossier Moreau, SHD/DAT, 5 ye 5871.

(31) Dossier Magail, SHD/DAT, 4 yf 18019.

(32) MSSA, C. 90, d. 2. (33) Dossier Finot, SHD/DAT, 4 yf 84093.

(34) FINOT Pierre-Xavier - Compte rendu du service médical de l'HM de Blida pendant l'année 1842, in Rec. Mem. Med. Chir. Pharm. Mil., t. LVI, 1844, et typo Tissot-Roche ed., Blida, 1845.

Cette organisation facilita les campagnes de vaccination qui s'imposaient d'autant plus que les épidémies de variole sévissaient. Un exemple : la province de Constantine. Dans son rapport du 2ème semestre 1847 (38), le chirurgien aide-major de 1ère classe Tesson, attaché à la direction des affaires arabes de la division de Constantine, relève que sur les huit Bureaux arabes de la division, ceux de La Calle et de Batna sont concernés par l'épidémie de variole. À La Calle, le chirurgien sous-aide Japiot indique que les Arabes demandent à être vaccinés. À Batna, le chirurgien sous-aide Lacombe constate la diminution de la répugnance à entrer à l'hôpital. À Philippeville, le chirurgien aide-major Herbin pratique la vaccination avec un certain succès. À Bône, le chirurgien aide-major Tisserand relève le nombre élevé des consultations données aux Arabes à l'hospice civil.

(35) Un premier Bureau arabe avait été ouvert dès 1832 par La Moricière. L'institution, plusieurs fois remaniée, est l'objet d'une réglementation définitive par l'arrêté ministériel du 1er février 1844.

(36) Circulaire du 17.09.1844, cf. PEYRONNET R. in Livre d'or des officiers des affaires indigènes , t.1, gouv. gén. Algérie, 1930, p. 32.

(37) GOINARD, op. cit ., p. 209.

(38) TESSON, chirurgien aide-major au 7ème escadron du train des équipages, attaché à la direction des affaires arabes de la division de Constantine. Rapport du 20.05.1848 (MSSA, C. 70, d. 51). Dossier Tesson : SHD/DAT, 4 yf 26059.

Le médecin major de 2ème cl. Étienne Rodes (40), né le 5 août 1812, de la division d'Oran, recevra une médaille d'or, le 15 septembre 1856, pour la propagation de la vaccine en Algérie pendant les années 1853 et 1854. Chevalier de la Légion d'honneur (1854), médecin principal de 2ème cl. (1859), il meurt en service à Oran, victime du devoir, le 3 décembre 1859.

(39) FÉRY Raymond, médecin général de Santé publique - in L'œuvre médicale française en Algérie , Gandini ed., Calvisson, Gard, 1994, p. 32.

(40) Dossier Rodes, SHD/DAT, 4 yf 18256.

(41) PAŸN H. - médecin de la 1ère circonscription à Hussein-Dey - in Les médecins de colonisation , rapport présenté au Baron Larrey, inspecteur général du SSA, 27.09.1858 (MSSA, C. 70, d. 5).

Il cite la première statistique concernant la ville d'Alger pour la période 1830-1847 dans laquelle Victor-Martin et Foley (43) ont pu dénombrer 3 307 décès sur 10 173 naissances, soit une mortalité de 37 %. Cette statistique est bien connue et elle sera souvent citée dans les travaux sur la santé publique en Algérie (44).

Par souci de rigueur historique, il convient de préciser que le médecin principal Boudin contestera la méthode retenue pour cette statistique (45). Cette querelle de spécialistes ne saurait minorer la gravité de la mortalité infantile de la période examinée.

Le dénombrement de la population, effectué en 1844-1845 sur l'ordre du ministère de la guerre, évalue la population à 1 983 918 personnes, portée à environ trois millions après diverses corrections (46). Décimée par les famines et les épidémies, la population indigène diminuera, passant selon les dénombrements de 1861 et 1872, de 2 732 851 à 2 125 052 individus (47).

(42) COMBE P. - Enfance et santé publique en Algérie , in Algérie médicale , 66, 5, mai 1962, p. 565.

(43) VICTOR-MARTIN A-E. et FOLEY L-E. - De l'acclimatement et de la colonisation en Algérie au point de vue statistique in Gazette médicale de Paris, t. 3, n° 27, 01.07.1848, 510. Des mêmes auteurs, voir Histoire statistique de la colonisation algérienne , Germer-Baillière, Paris, 1851.

(44) Le MGI Pierre Lefebvre la reprendra dans son allocution du 20.11.1986 à la SFMA. Voir supra n° 5.

(45) BOUDIN (1806-1867) - Réfutation des opinions émises en faveur de l'hypothèse de l'acclimatement in Gazette médicale de Paris, t. 3, n° 34, 19.08.1848, 643 - 648.

(46) Ordre du 15.12.1843. Résultats du dénombrement publié dans les Notices statistiques du Tableau des établissements français dans l'Algérie, 1844-1845. Imprimerie royale, Paris, 1846.

(47) Chiffres cités par Kamel Kateb, p. 29 et 30 dans l'ouvrage ci-après.

Malgré l'absence de statistiques d'ensemble sur la vaccination antivariolique dans l'Algérie des premières décennies de l'occupation française, l'action des officiers de santé, pionniers de la propagation de la vaccine, est porteuse de sens. Si elle ne compense pas les excès de la conquête dans son aspect militaire, elle n'en possède pas moins une dimension civilisatrice et humanitaire exemplaire. La loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique, rendant obligatoire la vaccination antivariolique et la déclaration par les médecins des maladies contagieuses, sera applicable à l'Algérie par le décret du 5 août 1908. La population dépasse alors les cinq millions de personnes (50).

Une nouvelle époque commence pour la santé publique en Algérie.

(48) KATEB Kamel - Européens, "indigènes" et Juifs en Algérie (1830-1962), INED-PUF diffusion, Cahier n° 145, 2001, 386 p. Malgré quelques erreurs, des allégations discutables et des références parfois imprécises pour les archives du MSSA, (1ère partie), cet ouvrage revêt un intérêt exceptionnel pour la richesse de sa documentation et ses analyses démographiques.

C. Gaudiot

(49) KATEB Kamel - op. cit ., p. 60-61.

(50) Recensement de la population effectué le 5 mars 1911. Population totale de l'Algérie : 5 millions 564 000 dont 795 522 Européens (Résultats stat. du recensement, t. 1, 2e partie, p. 71. Min. Travail et Prev. Soc., Imp. Nat., Paris, 1915).

https://bibliotheques-numeriques.defense.gouv.fr/ emd/document/9985cd54-e177-4453-b0d7-4257d98b4c4a

Envoyé Par M. D. Bonocori

https://www.seybouse.info/seybouse/infos_diverses/mise_a_jour/maj258.html